1. 关于咖啡

1.1 咖啡的植物学分类

1753年,瑞典植物学家卡尔·冯·林奈(Carl Von Linne)第一个将咖啡分类为植物系(Vegetal)-被子植物群(Angiosperms)-双子叶植物(Dicotyledons)-龙胆目(Gentianales)-茜草科(Rubiaceae)-咖啡属(Coffea)植物。

咖啡属植物有不同种类,其中以阿拉比卡种(Arabica,又名小果种)、罗布斯塔(Canephora,又名Robusta,又名中果种)、利比利卡(Liberica,又名大果种)、埃克塞尔萨(Excelsa)最具代表性。

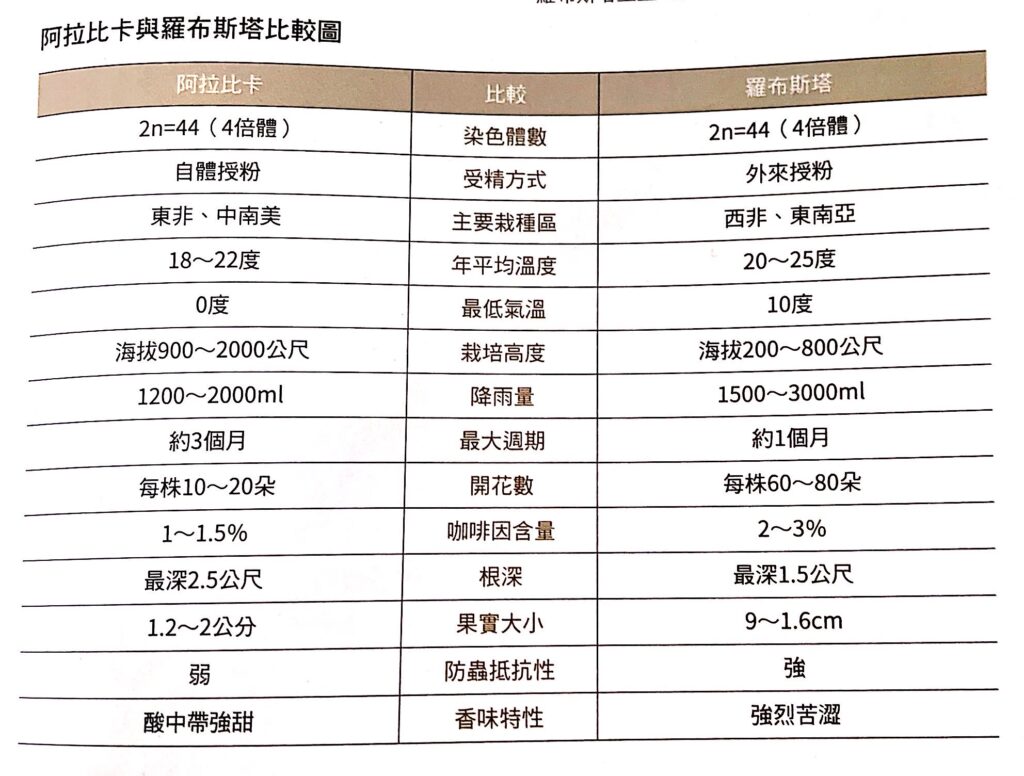

1.2 阿拉比卡与罗比斯塔的比较

对比阿拉比卡和罗比斯塔,主要有以下几点区别:

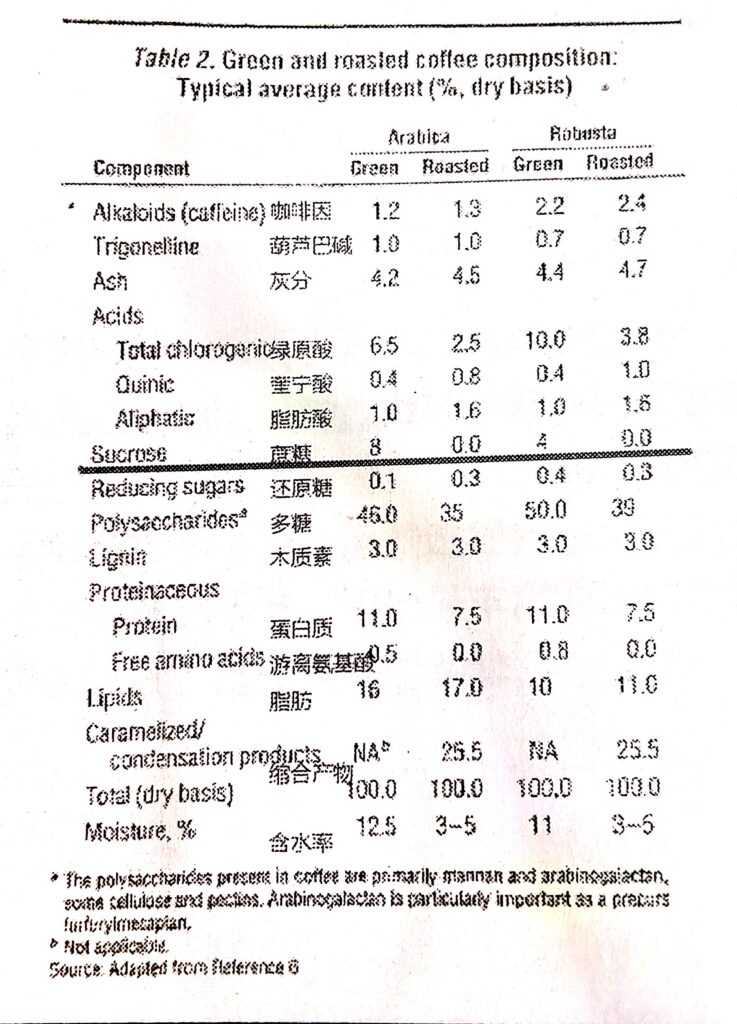

- 咖啡中有两种酸,一种是脂肪酸(包含柠檬酸、苹果酸等),另一种是没有酸味的有机酸(会有苦味和涩感);阿拉比卡中脂肪酸更多,而罗比斯塔则没有酸味的有机酸更多一些;

- 生物碱(咖啡因等),罗比斯塔中咖啡因含量更高,苦味更重,此外奎宁也会更多一些;

- 脂肪含量,阿拉比卡中脂肪含量更高,会带来油性、粘性,就有口感、顺滑,此外也能包裹住香气分子;

- 蔗糖含量,阿拉比卡蔗糖跟的,可以参与化学反应,在烘豆之后能够生成其他化合物,最终带来香气和甜感;

- 罗布斯塔的密度更高(即纤维更多),在冲煮过程中,小于1微米的细粒也会更多,所以更醇厚。

总结以上,一般而言,阿拉比卡:更酸、更香、更甜、更顺滑;罗布斯塔:更苦、更醇厚、更涩、更粗糙。

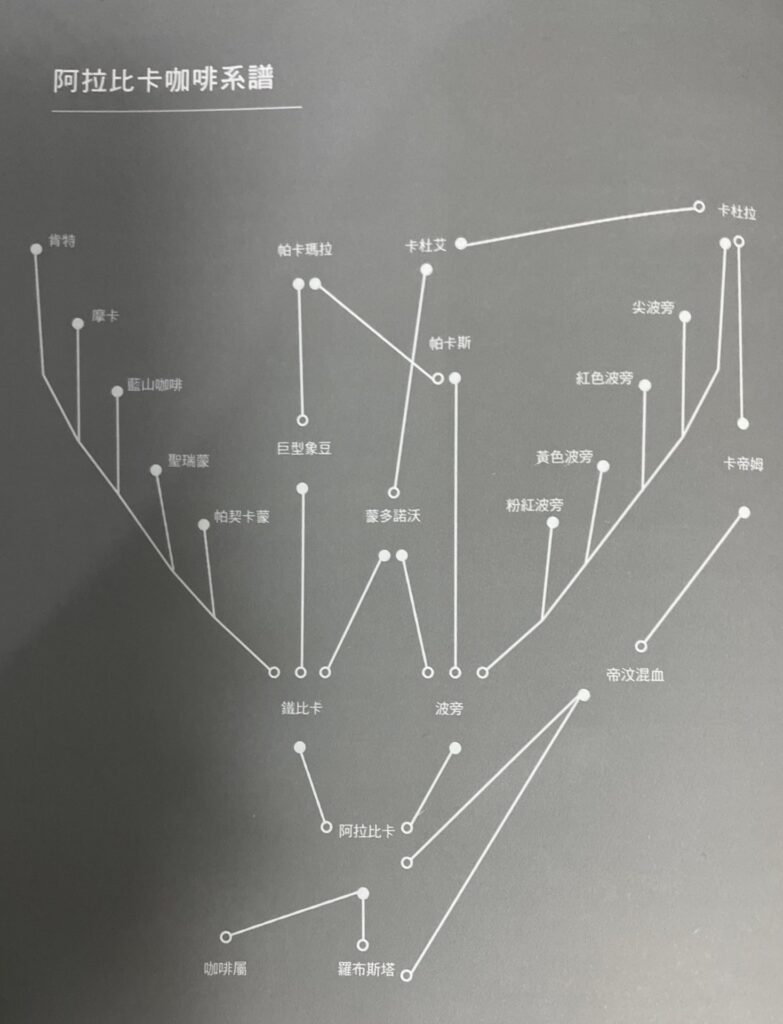

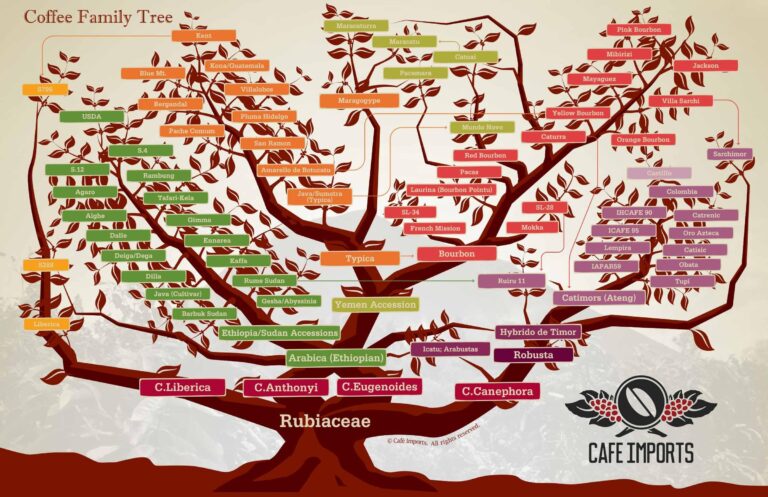

1.3 阿拉比卡咖啡系谱

1.4 生豆对咖啡味道的影响因素

生豆对咖啡味道的影响,具体来自于:

- 豆种的影响

- 微气候条件的影响

- 种植管理的影响

- 加工处理的影响

- 储存、运输的影响

2. 咖啡的种植

2.1 咖啡的种植过程

(1)播种

农夫在栽种大部分咖啡树时,不是采取将内果皮撒在田地中的方式,而是先以苗圃培育咖啡豆的种子。苗圃可以持续提供内果皮水、养分以及调整日照,同时也能培育出能够生长的环境。播种后1至2个月过后,内果皮开始发芽,接着就能将发芽约40-60公分的幼苗移植到农田中。

(2)栽培

树荫栽种

树荫栽种( shade grown),是在咖啡树的周围栽种较高大的树木,并将咖啡树种植在树木之间的阴影处。较有历史的咖啡树品种,多半都是需要种植在阳光较弱的树荫处以调节日照,同時也可以利用树荫栽种防治病虫害,避免烈晒,所以也可用有机农法。除了巴西之外,其他大部分的咖啡产地都是利用树荫栽种的方式提高咖啡树品质。

日照栽种

巴西地区使用的栽種方法多半为日照栽種(sun grown),是将咖啡树种植于强烈阳光之下,缩短咖啡樱桃熟成的時間,以增加产量。然而,這个方式过度压缩咖啡樱桃成熟的時間,表面看起來熟成,但实际上尚未成熟,咖啡密度有落差的情况也不少见。这种方式产出的咖啡豆中的绿原酸(chlorogenic acid)含量过高,品质低落,且味道酸涩。所以日照栽种通常不建议用于传统品种的咖啡树,而是用于能够承受日照的改良品种。

(3)肥料与防虫

属于咖啡属植物的咖啡树,原本是茂密森林中成长的作物,直接日照量少,所以可以防止产出过多果实。如果日照量过多,产量过多时,会影响第2年的生长,年产量就会逐年递减。如果要防止叶枯病与日晒产生的问题,就要采用树荫栽种,时常修建,并且保养土壤豆方式。

(4)采收

开花与果实成熟

需在发芽后3-4年左右才能看到咖啡树开花的模样。若是开花季节到农场参观的话,会闻到咖啡树的花香味,不过花期大约3-4天左右,就会渐渐凋谢。花朵凋谢的地方就会结出果实,这个果实就是咖啡樱桃。一开始是绿色,后来逐渐变成红色、黄色或橘色。

采收

采收是咖啡生产中最重要的一个环节。就算同一株树的果实也有不同的成熟度的可能,品质就会有差异。应该要先采收成熟度较高的果实,因为其碳水化合物较高,甜味与香气相对平均(碳水化合物在烘焙时会产生化学反应,使生豆变褐色);相对来说,未成熟的咖啡樱桃在烘焙时,会出现浅淡(quaker)现象,产生酸涩与苦味,味道不佳。

选择性采收

selective harvesting是农人选择已经成熟的咖啡樱桃进行采收的方法,又称为人工采收(hand picking)。采收时期的咖啡樱桃并非全部都已经成熟,因而需要人工每日确认咖啡樱桃的成熟度,并选择采收已经成熟的咖啡樱桃。采用这种方式需要很多人工,但这是能够采收到优良品质的咖啡樱桃的最佳方式。

搓枝法采收

搓枝法采收是将咖啡树结出的咖啡樱桃连枝采收,不考虑个别成熟度,所以相对品质差一点,通常用于较次等级的咖啡。

机器采收

机器采收(mechanical striping)就是利用机器一次采收特定区段的咖啡樱桃,所以多半在平地、大农场使用。与搓枝法采收一样,是不分成熟度的一次全部采收,所以品质相对较差。

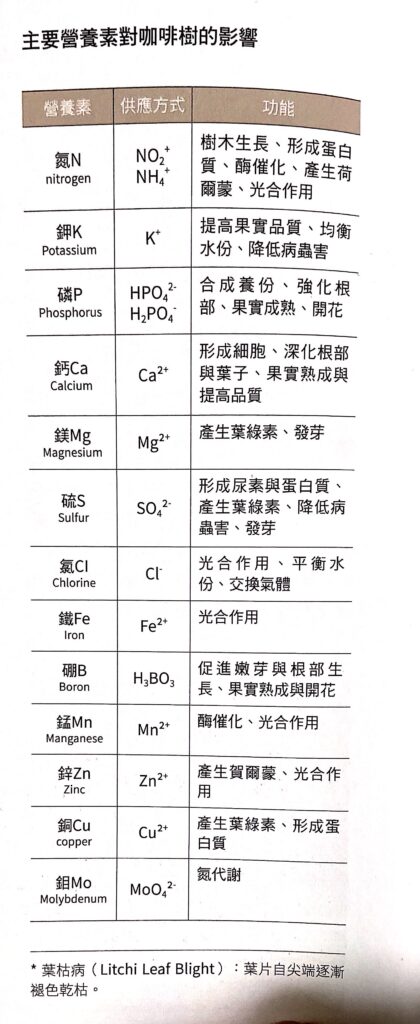

2.2 肥料、营养素对咖啡树的影响

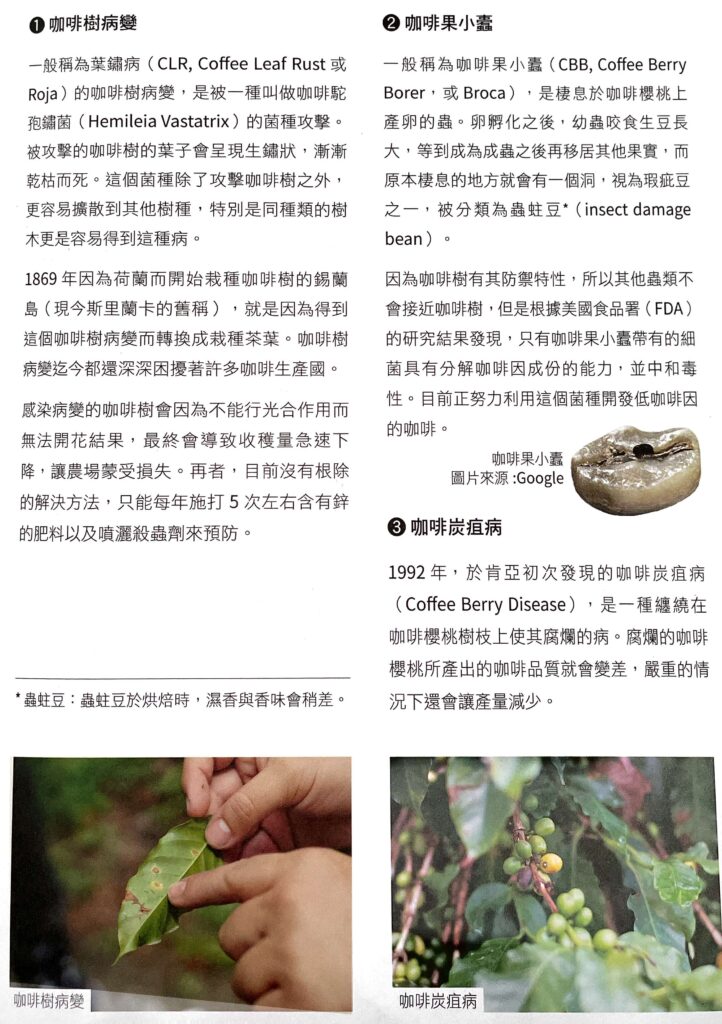

2.3 咖啡病虫害

3. 生豆及处理法

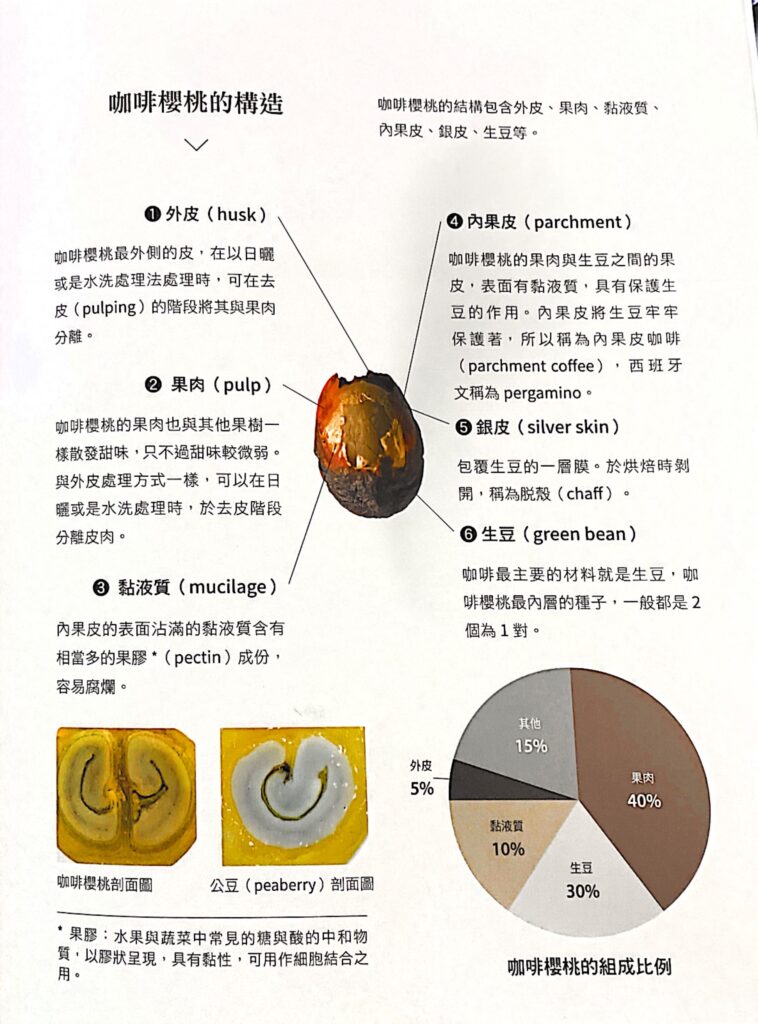

3.1 咖啡豆的构造

咖啡豆包含了外果皮(husk)、果肉(pulp)、粘液质(mucilage)、内果皮(parchment)、银皮(silver skin)、生豆(green bean)。

大部分的咖啡浆果内都有两颗对生豆咖啡种子,相连面会随着果实生长呈现平面状态。偶尔会有只有一颗种子在浆果中,称为小圆豆(peaberry),呈现椭圆形,占总体产量的5%左右。

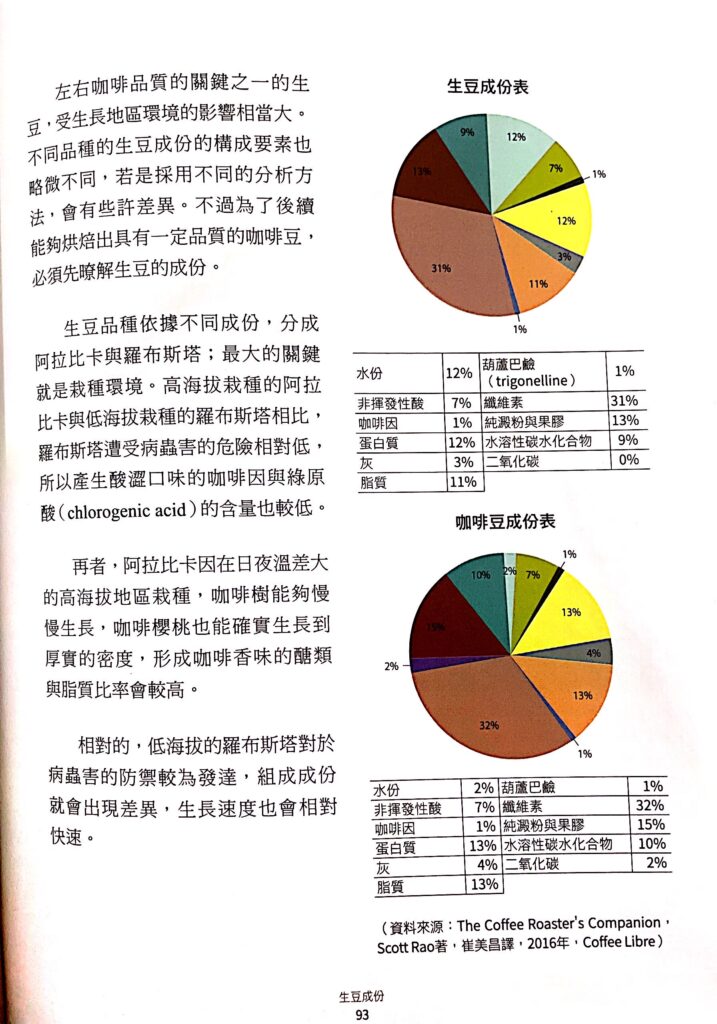

3.2 生豆的成分构成

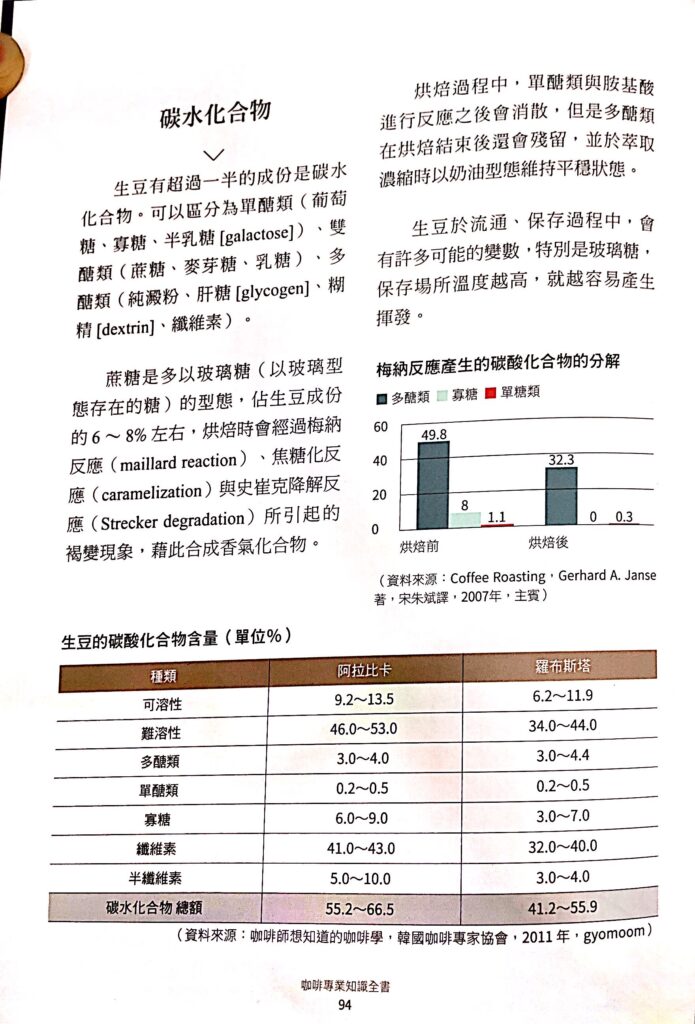

(1)碳水化合物

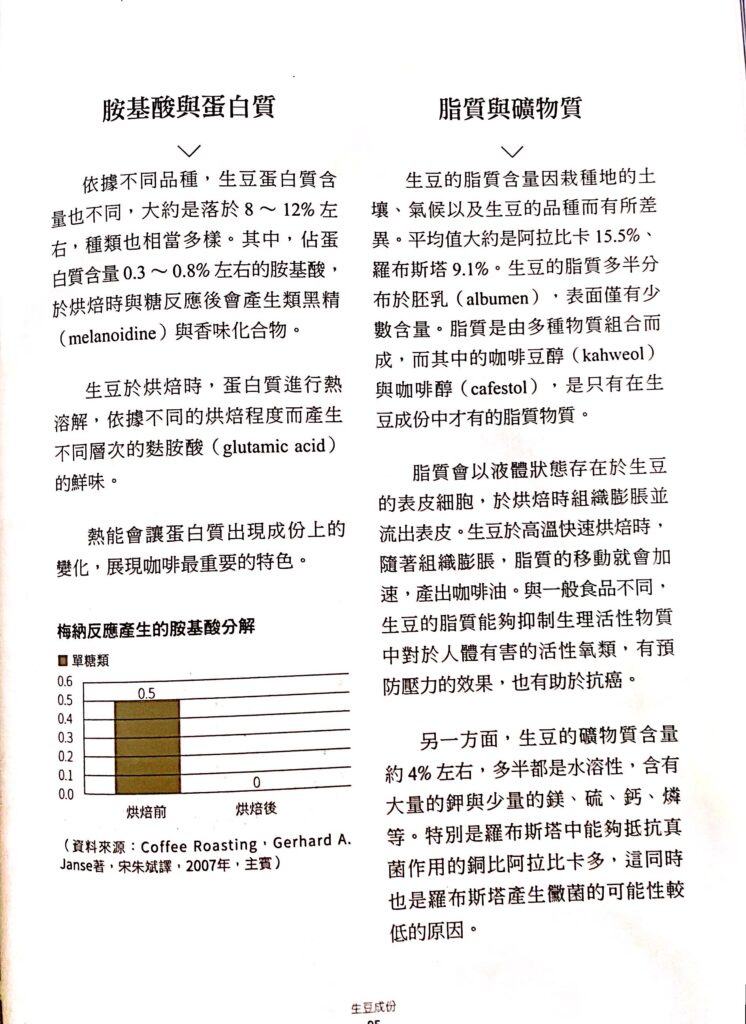

(2)氨基酸、蛋白质、酯类、矿物质

(3)咖啡因、葫芦巴碱

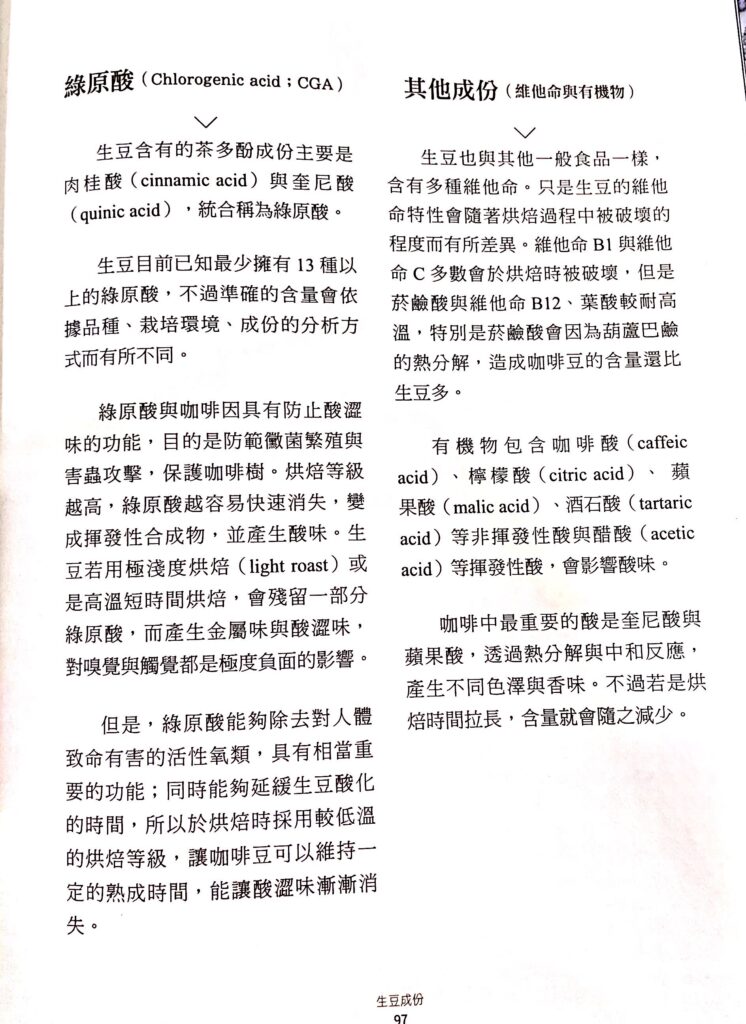

(4)绿原酸、其他成分

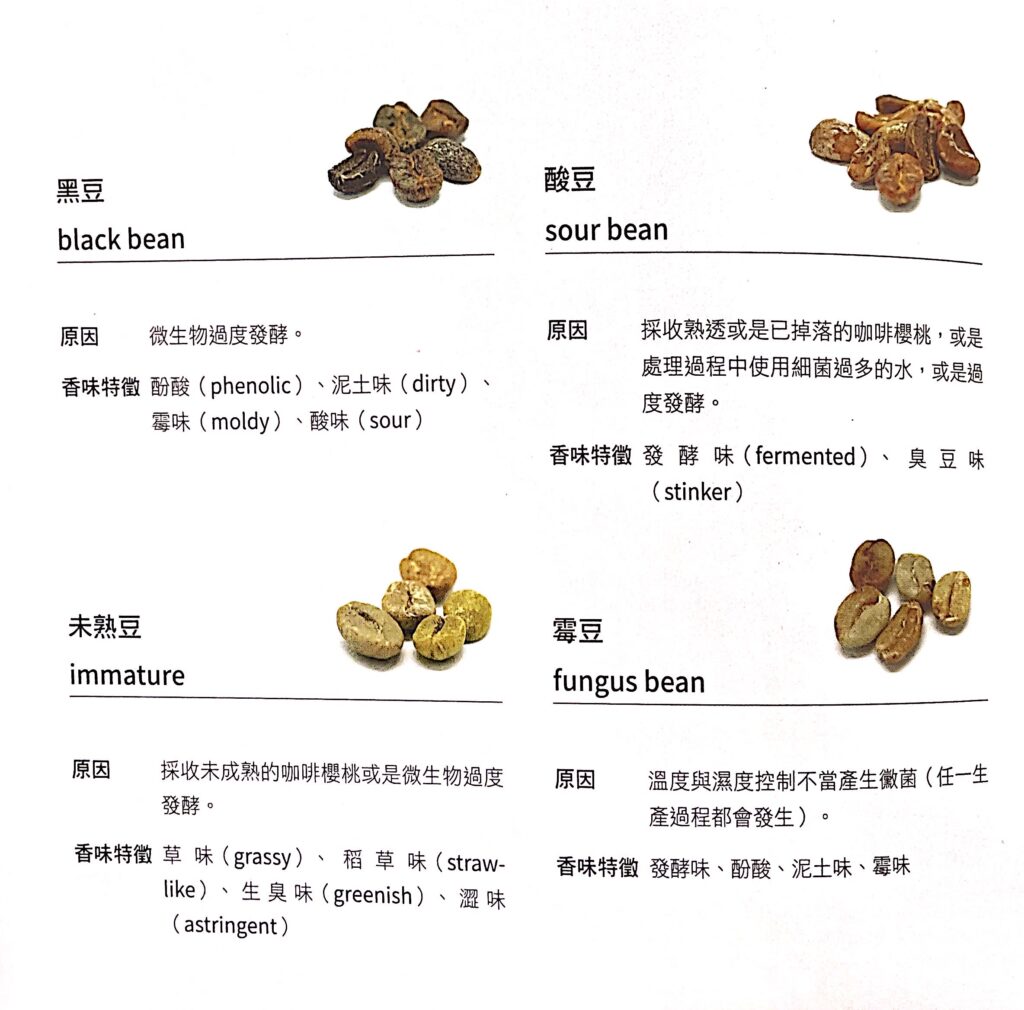

3.3 瑕疵豆的种类

4. 咖啡产地

4.1 咖啡产地概述

(1)世界咖啡地图:

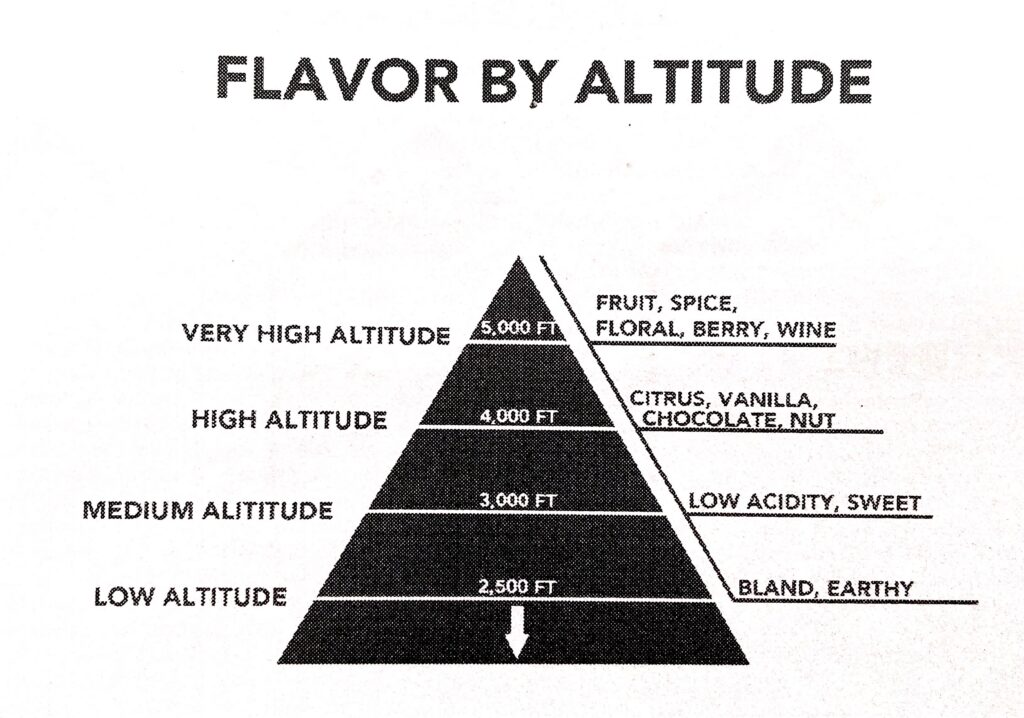

(2)海拔对咖啡豆的影响:

(3)不同产区的咖啡味道特点

- 非洲:花香、果酸、水果风味;

- 中美洲:优秀的平衡感、坚果、巧克力风味、果酸、干净度高;

- 南美洲:甜感和平衡感强、醇厚度高、坚果、焦糖、巧克力风味;

- 亚洲:醇厚度高、巧克力、坚果、草本植物类风味。

5. 挑豆技巧

一杯咖啡中只要有一粒瑕疵豆,就能毁了你的冲煮方案,而为了避免这样的糟糕结果,在冲煮之前,我们会尽可能的把那些看得见的熟豆瑕疵去除,例如:Quaker豆、破损豆、畸形豆、贝壳豆、焦头、碳点、严重虫蛀豆等。

5.1 寻找水洗、日晒、厌氧处理熟豆瑕疵

(1)瑕疵组特点

两张不同环境下拍摄的照片

下图是二颗水洗豆,你觉得哪粒是瑕疵?

很明显,我们一定会把右边这颗判断为瑕疵豆对不对?

请右滑动图片,我们换个环境视角再来观察呢?

好像这两颗都有瑕疵成份

下方是用这观察视角拍摄的乳胚焦头(日晒Geisha烘焙瑕疵)这样的烘焙缺陷你一眼就能看出,是不是比正常环境下明显多了?

下图是一支中深烘拼配豆的点状出油(正常光线下出油并不明显,不仔细看都无法发现)

(2)水洗组特点

根据处理法的不同,分批嚼了几乎所有颜色特征的熟豆,交流之后总结出了一些感官经验,最后再根据总结出的经验,分别做盲测咀嚼的测试,结果都一致的认为,针对水洗处理法而言,相对于表面颜色较深的豆子(会具有更多木质、老化、甚至过度烘焙的味道)而颜色泛白豆子的风味会更接近标准线上。

所以在水洗豆的挑选上,你可以尝试把这些相对深色豆去除掉,可以明显提高风味的一致性。

PS1:以上对比的是相同烘焙程度的同一支水洗咖啡,因烘焙程度不同,颜色会有很大变化,所以此方法不适用于熟拼后的水洗豆检测。

PS2:表面糖分反应不同,在这个环境下,你甚至能从别人的拼配中筛选出每一粒不同的处理方式、以及不同烘焙程度的豆子。

(3)日晒、厌氧组经验

我们在多组盲测咀嚼后,发现一个完全不同的规律,表面泛白的豆子风味更接近标准线,而表面颜色发黄的豆子,会具有更明显的热带水果风味,有些颜色非常黄的豆子吃起来会展现出深度厌氧,甚至木质+发酵过度的风味。

所以对于高度厌氧的豆子外表,我们不能按照传统理解来做筛选,上色正常的豆子不代表风味优越,往往那些颜色偏黄的豆子却具有强烈的风味。

PS:以上所指的表面泛白、泛黄,在正常光线下是完全分辨不出来的,反而有些风味爆炸的豆子在正常光线下颜色看起来跟瑕疵豆一样,当你换个环境来观察,就有180度的大反转。

与厌氧埃塞相同,泛白的豆子风味属于平均线水平,而颜色泛黄的豆子,要么风味爆炸,要么发酵过度,所以你大概能理解为:强烈的厌氧风味都是靠这些泛黄色豆子输出的。

而焦头、发酵过度、银皮未脱落等豆子,在这个环境下也非常容易被识别出来。

5.2 使用UV光线来精准区分瑕疵豆

以上照片完全是手机实拍,没有做过任何后期处理,这些都是我们在暗房中,把豆子放在黑色桌面上,用UV365紫光灯拍摄出来的

要了解这个概念,首先我们先要解释下什么是UV,什么又是365。

UV(Ultraviolet)就是指紫外线,波长从 10nm~400nm 辐射的总称,理论上无法看到。以波长不同,会分为短波、中波、长波、超长波四种。

然后我们要了解的是,紫外线的波长越长,其穿透性则越强,波长越短对人体的伤害也就越大,举例来说在自然界中,紫外线根据波长不同,分为UVA、UVB、UVC三个波段,大家可以从上图中了解这三个波段的范围,好在最具伤害的UVC在进入大气层时会被臭氧层所吸收,所以我们日常阳光下接触到的主要就是UVA和UVB,UVA长时间照射下会招致皮肤变黑甚至晒伤,UVB就厉害的多,可以在短时间内晒伤皮肤(25分钟)属于即时性的伤害足以引发皮肤癌。

那我们使用的UV紫外线灯,选择的就是其中UVA波段中的365这一节的波长(接近于400的可见光了),在其他行业中365的波长主要使用在:荧光剂检测、纸币防伪、琥珀蜜蜡鉴定、古玩修补鉴定、宠物细菌诊断上面(是的,电影里侦探在现场找指纹、找证据,用的工具就是UV365手电)

PS1:自然界阳光中的紫外线能量分布中,UVA是UVB的15倍左右。

PS2:题外话,防晒霜中有SPF和PA指标的区别,前者是抵抗UVB,后者则是抵抗UVA,买错了等于白涂。

(1)为什么UV可以照出瑕疵豆

因为紫外线具有比普通光更强的能量。所以当某种常温物质经某种波长照射后(紫外线或X射线)该物质吸收光能后,会进入激发状态(肉眼可见光波段)于是就产生了荧光效应。

而早在1975年的Coffee Science Collaboration中,人们首次知道可以使用UV来区分咖啡豆。不过当时的主要研究面是在,如何使用UV光线来排查或筛选咖啡生豆是否有发酵过度的情况。

后来我也有听说,有些生豆专家使用含水率、水活性、配合UV光谱来推测,该批生豆到货之前的存储状态。

(2)使用及购买经验

UV365手电是其他行业里经常用到的工具,以波长来看,阳光中的UV总量可能还要再猛烈一些,所以在安全性上不用太过担心,但实际挑豆的状况还是会有些不同(我们使用时间会更长),所以在此我还是建议大家带上护目镜和手套再开始操作,也会比较安心。

关于365UV手电:上面的那些照片,我使用的是宠物专用的UV365紫光灯手电拍摄的(折后40元左右),但我这支光源不够广,看起来会比较费劲,在某宝上搜索关键词 365UV手电 会有很多选择,价格从60到200之间,现在我又败了个其他品牌,卖家还未发货,到时候若是好用的话,回头我会在留言区告诉大家。

关于护目镜:买无色透明的3M就行,搜索关键词 防紫外线护目镜 一搜一大把,价格也是在30-40元左右即可入手。

关于防护手套:理论上因为材质不同,光无法穿透的手套都有保护作用,黑色的话效果会更好一些,搜索关键词 防紫外线手套 也有很多选择,如果你只是看豆子,不经常往手上照的话,带个厚一些的黑色橡胶手套也就可以了(你看人家鉴定古玩的,照了半天也没见有人戴护目镜带手套的图片)

另外要提醒的是,用手UV电照射豆子时,最好使用黑色做背景,其他颜色会有反光不易辨别豆子状态(千万不要用白色背景,能把你闪瞎,不要问我是怎么知道的)