1. 浓缩咖啡

1.1 浓缩咖啡的定义

以下更多来自WBC比赛中定义

- 一杯浓缩咖啡定义是1oz的饮料(25-35ml)。咖啡粉经意式咖啡机高压萃取后,由双分流嘴的单一侧所流出的咖啡液体;

- 咖啡果实经采收后、处理成生豆过程中、烘焙成熟豆、研磨成粉、萃取为杯中饮料之过程,不得添加任何会影响风味或颜色的添加剂,亦或是任何含有香气的物质、液体、粉末等;

- 咖啡豆可以是配方(拼配),或来自单一国家、单一产区、单一庄园等;

- 选手必须依照上述浓缩咖啡定义,竞赛并无规定粉量,浓缩咖啡可用不同的粉量来萃取;

- 咖啡机冲煮温度设定在摄氏90.5~96之间(华氏195~205),WBC是93.5摄氏度;

- 咖啡机冲煮压力设定在8.5~9.5个大气压,一般是9个大气压;

- 浓缩咖啡萃取时间建议在20~30秒间,但无强制规定;

- 浓缩咖啡呈送时,表面必须有Crema且中间无任何破洞;

- 冲煮把手内除了咖啡粉和水之外,不得装填任何其他物品或材料。

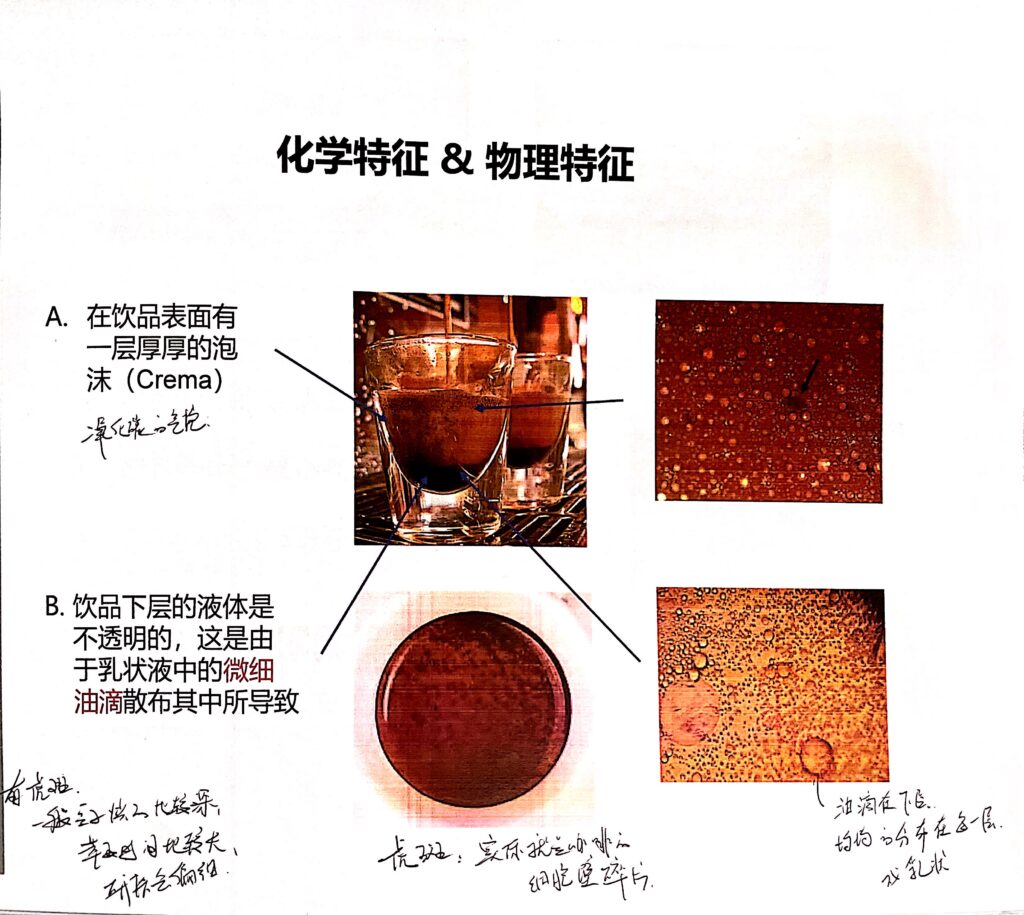

1.2 浓缩咖啡的化学及物理特征

- 饮品表面有一层厚厚的泡沫(Crema),这是二氧化碳的气泡,不是油脂;

- Crema上的虎斑,实际上说咖啡的细胞壁碎片,深烘、萃取时间长、研磨细都会导致有虎斑;

- 真正的咖啡油脂,实际在下层,均匀的分布在每一层,成乳状。

1.3 浓缩咖啡中的Crema

- Crema的形成主要是由于表面活性剂与二氧化碳组合而成;

- 罗布斯塔豆的Crema更多,是因为罗豆内脂肪少,所以在梅拉德反应后生成的表面活性剂只能去包空气,不能去包脂肪,看上去Crema就多;

- Crema中带有少部分乳化的油脂;

- Crema中带有咖啡豆细胞壁的结构碎片。

1.4 浓缩咖啡中的咖啡液体

- 乳状液可以增加口腔黏稠感;

- 提高液体香气(脂肪的作用)

- 延长咖啡余韵(小油滴会附着在味蕾上)

- 增加甜味感知(触感感受越强,味觉的甜味感知也越强),浓度一般在1.35以上

2. 意式咖啡机的调教

2.1 常见的几种意式咖啡结构

2.2 意式咖啡机的压力

为什么意式咖啡机一般用9bar压力来萃取:

- 8bar~10bar是萃取流速较快的范围;

- 低于5bar时Crema持久性不强;

- 高于10bar时萃取流速逐渐减慢(因为压力过高,在粉碗上的细孔会产生乱流,导致拥堵);

- 水温越高萃取速度则越慢;

- 水温越低萃取速度则越快。

2.3 分水网

- 分水网结构决定出水状态;

- 一般分水网以中心螺丝固定至冲煮头上(有些则是以橡胶垫圈固定);

- 分水网出水分布越均匀,萃取则越均匀;

- 分水网品牌不同,弧度、螺丝设计均不同;

- 分水网建议定期更换。

IMS分水网介绍:

- 代码说明:以MA200IM举例

- MA:代表兼容性,不同咖啡机品牌对应的代码不同,比如代码MA就是兼容辣妈;

- MA:辣妈、Slayer、Synesso

- E61:Faema、SANREMO、Kees……

- SR:Nuova Simonelli

- SI:Nuova Simonelli、Victoria Arduino

- CI:Astoria、La Cimbali

- 200:过滤精度,指分水网密度(IMS有两种微米精度)

- 35:35微米的过滤能力

- 200:200微米的过滤能力

- IM:形状类型,指过滤膜工艺(IMS有两种过滤膜类型)

- WM:金属丝滤膜(Wire Membrane),不锈钢压在金属丝滤膜上,此技术无需焊接也没有焊点,具有35微米极高的过滤能力;

- IM:集成膜(Integrated Membrane),单片不锈钢,清洁简单,不会有细分卡在不锈钢之间,过滤能力在200微米左右;

- RNT:加厚纳米镀层金属丝滤膜(Reinforced Membrane Shower),不锈钢底座加厚设计再喷上Nanoquartz材料的纳米涂层,最后再压入金属丝滤膜,过滤能力200微米左右,有更高的使用寿命和分水能力;

- NT:纳米镀层集成膜,过滤能力在200微米左右,在集成膜上喷了Nanoquartz材料。

- MA:代表兼容性,不同咖啡机品牌对应的代码不同,比如代码MA就是兼容辣妈;

2.4 咖啡机出水量

几种机型的差别:

- 高萃取率的机型:低出水量设计70g/10s以下;

- 中萃取率的机型:中出水量设计80g/10s~100g/10s;

- 低萃取率低机型:高出水量设计140g/10s以上

为什么水量大,反而萃取率低?

因为headspace填压速度太快,容易产生通道,细粉会更容易的冲刷下沉,导致萃取速度变慢,导致咖啡师人为的调粗研磨,因此萃取率变低。

3. 意式咖啡用水

以下来自James分享

当你开始了解水质结构后,都会渐渐发现一个逻辑问题:我怎么知道这支咖啡最适合的水质是怎样的?我又如何知道这支调配水是最佳冲煮用水呢?

并且当我们知道如何调配水后更是迷茫,显然对于强迫症的我们,这已然升级到了个哲学问题。

是的,自从深入了解水后,我就一直被以上问题困扰着,直到某天,我在做不同水质杯测时,突然领悟到,容错率大小,是我们对于水质的一个重要选择标准!

简单来说,萃取就是水把咖啡内有效物质带离出来的一个过程,那由于水中的矿物质结构不同,在同样的萃取条件下,咖啡最终的风味走向也极其不同,所以我们的思维方式不应该是怎样的水质适合什么类型的咖啡,而是需要反过来思考,即是:不同的萃取条件下,应当匹配什么类型的水质

我想聪明的你应该已经看明白了,意式的萃取用水(浓缩咖啡),与冲煮的萃取用水(单品咖啡)完全是两个相反的使用逻辑不是吗?

3.1 意式浓缩用水

在不使用预浸泡的情况下,我们的浓缩萃取表面积非常有限,这极大的限定了我们的萃取时间范围(大多萃取情况不会超过33秒)

所以在这极短的时间内,你需要把粉饼中的风味物质有效提取出,其实并不是那么容易的事情,在第三波的浅烘浪潮下,更是困难重重。

因此在我看来,在意式咖啡的领域中,想要降低萃取率非常容易,但想要拉高萃取率,则是有非常非常多限制的,所以依照这样的方向思考下去,意式用水则就需要在,能有效平衡浓缩酸度的情况下(碳酸氢盐不能太少)其中又有较多的镁来帮助快速萃取,让我们在有限的萃取时间内,能提取出更多的有效物质。

可能会有人提出异议,这样的浓缩不是容易萃取过度吗?

在此我的观点是,萃取过度通过方案调整就能快速解决,但若总是萃取不足,则需要换磨豆机、改刀盘,甚至换咖啡机改设备,才能达到目的,所以在我的意式萃取思维里,通过不同设备的组合,先期尽可能的拉高萃取天花板,这样后期在做萃取方案时也就容易多了。

3.2 单品冲煮用水

有趣的是,相对于意式浓缩来看,单品冲煮的用水,则又是另外一套相反的思路,首先单品冲煮的总萃取时间完全可以按照自己的意愿做大范围调节,那就意味着我们时时刻刻需要小心避免萃取过度的状况,所以有效控制极细粉的占比也就是咖啡师们的关注重点,那除此之外,如果我们在水的选择上,使用碳酸氢盐和镁相对较少、萃取能力相对较弱的水质(与浓缩用水相比)来作为冲煮使用,那是不是就可以在一定程度上提升冲煮的容错率呢?

举个例子,如果某只咖啡用正常的水质来冲煮,总萃取时间在2:30-2:45秒(结合研磨度与冲煮手法)是你认为的最佳萃取区间的话,但若是换成一支萃取能力稍弱的水,那这个最佳区间范围就会被有效扩展开,除了降低冲煮手法的难度,甚至还会增加你的研磨容错范围(细粉过度的味道不那么明显了)这很大程度上解决了门店冲煮一致性较差的问题。

写在最后

所以当理解以上思路后,我们大可从以往,【不同咖啡对应不同水质】这个复杂的框架下解脱出来,而换位思考成:【针对不同萃取环境来设定相对应的水质需求】,一个小小的视角转变就能让我们从“水质金杯表“中解脱出来,从而更有针对性的达到目的。

咖啡不仅仅是咖啡,而是从种子到杯子的过程中集结了各层领域的复合产物,而对于我们从业者来说,当你了解的越多,视角就会开始有不同,但也正因为随着知识的深入,很多时候我们又会走进一条新的观念死胡同,往往遇到这样的情况,我们需要有意识的再次启动“上帝视角“抛开固有观念、成见,再从新审视下每一环节,很多时候,解决方案就在你眼前。

4. 磨豆机的选择

以下引用自James的文章:

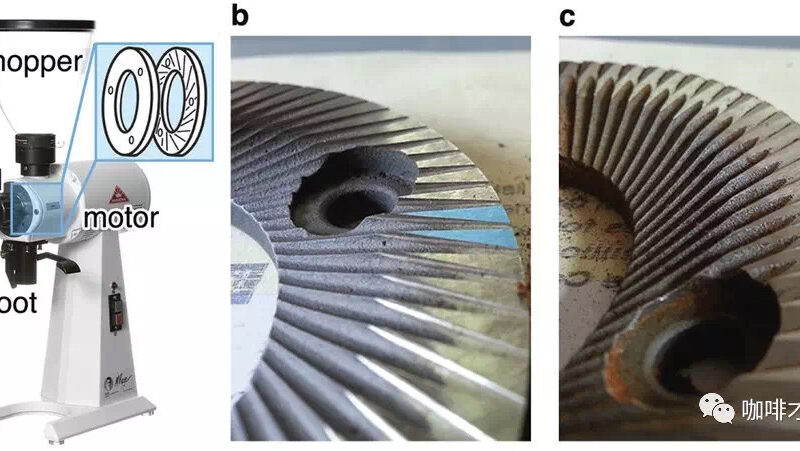

4.1 选择平型刀盘

是的没错,锥型的意式磨不在我的考虑范围内。

为了第一次打CBC,10年前我与明谦咖啡的蔡老板,一起从英国海淘了两台 Mazzer Robur 回来(当年比赛不限制磨豆机品牌)。后来陆陆续续用过锥刀的 COMPAK、RoburS、等其他品牌的锥刀磨,给我最大的感受依然是锥刀这特殊的粒径分布,即使在调磨后特意清理了粉道,依然还会有一定几率出幺蛾子。

当然你可以说锥刀调节起来范围更广,但我认为锥刀反应总是慢一拍,不如平刀调磨来的灵敏直接。

同样你也可以说锥刀风味更有层次,但我认为平刀往往会具有更高的集中度。

当然锥刀也有它的好处,例如:转速低、研磨效率高、刀盘不易发热、刀盘更耐用等(可惜这些对我来说没那么重要)最好还是要知道自己想要什么风格的浓缩,所以如何选择见仁见智吧。

4.2 选择无极调磨型号

都这个年代了,我还在谈论无极调节着实不应该,但现实情况是,目前我们很多意式磨依然是有极调节的,例如早期的 K30 ES 、Anfim 或现在比较常见的 Fiorenzato。

有级调节的磨豆机,虽然对于咖啡师新手来说容易操作,能帮其快速校准到标准萃取范围内。但对于有风味追求的咖啡师来说,基本上天天在做选择题,简直要逼死强迫症(上一个刻度明显萃取不足,下一个刻度又微微萃取过度)

当然,你可以尝试把F家磨豆机刀盘下的“弹簧卡钉”拆掉,让原本是 有级调节 的磨豆机变成“无级调节”的状态,不过要注意的是,如果你的磨豆机刀盘在83mm的话,启动时瞬间扭力会很大,刀盘刻度是会慢慢跑掉的,所以务必早上开吧调完磨后,记得用马克笔在刻度条上做下笔记,以便给接下来的调磨做参考。

对于大刀盘的无极调节方式,我觉得参照 Robur 或者 K30 VARIO ”上刀盘锁死旋钮结构”,是最为简单的解决方案,不明白那些还在做 有极调磨的 厂商在等啥?

4.3 选择大直径刀盘

刀盘直径越大,研磨效率越高这点我想毋庸置疑,相对于小直径刀盘来说,大刀盘能更有效降低咖啡粉的发热问题。

当连续研磨时,一个过热的刀盘,多数情况下会使你磨出粒径更粗的咖啡粉,原因是咖啡豆还未研磨前,就已经被底下滚烫的刀盘被动加热了,导致豆体的结构偏向韧性,所以即使刻度不变,但细粉却变少了,使得粉饼阻力变低,最终导致浓缩流速加快。

那问题来了,刀盘直径多大才合适?我认为平刀至少要达到75mm,若能到80mm以上会比较理想(预算范围内,选最大直径刀盘就对了)

看到这边,可能有些朋友会有疑问,那为什么有些磨豆机刀盘直径不大,但是研磨效率却很高?其实无非有两个原因:

- 电机转速比较快,有些还会超过1400RPM。

- 刀盘外圈切割三角面较小,研磨时切割次数较少,使得粉更容易通过刀盘。

例如你把 Fiorenzato 83E刀盘 换成 Mazzer Major 83刀盘 一样是通用的,但会明显发现研磨效率变慢了,同样的道理,用 EK43T 磨意式与 EK43C 磨意式的速度也有显著差距。

简单来说,刀盘外圈三角面越大,研磨效率越慢,细粉也就越多,不过对于意式来说存在着不同的使用环境,不能单纯评判好坏。

若硬要让我做出选择的话,三角面小的刀盘我会用来做深烘意式,而三角面大的刀盘我会选择做浅烘意式吧。

4.4 磨豆机调节方式

这个是让我最为纠结的点,因为刀盘的调节方式,往往决定了刀盘的水平程度。

我们知道,一般传统的调节方法是通过扭动上刀盘(底座通过螺纹)来调试上下刀盘的间距,所以理论上螺纹做的越细密,微调的程度也就越广。

不过你有没有想过,这些螺纹一定是水平的吗?即使两个螺纹看起来是水平咬合,但只要是能上下做调节的结构,刀盘一定就无法处在完全水平的状态,所以我会建议这类调节方式的意式磨,可以尝试做下水平矫正,与未矫正相比,水平矫正后的的意式浓缩,在风味清晰度与萃取率上会有显著提高。

那说了这么多,有没有不用做刀盘矫正,出厂时刀盘就相对水平的磨豆机呢?

有的,但这样的磨豆机,需要重新设计调磨结构。

试想,如果调磨时不使用螺纹向下旋转刀盘,而是固定住上刀盘,采用杠杆平推下刀盘底座的方式调节间隙的话,是不是就更有机会做到完全水平呢?

那看到这边,有经验的咖啡师一定会想到 Mythos one 吧?确实“黑鹰磨豆机”就是这样的调节装置,但这个水平推下刀盘的装置是有技术专利的,这个专利是谁家的呢?

这就不得不提到另外一家品牌 Eureka ,如果你去翻阅 Eureka 的资料,会发现有一台跟 Mythos one 长得几乎一模一样的机型。

(因为Nuova Simonelli 不生产磨豆机,Eureka 算是他们的OEM代工厂)

我们门店有一台 EUREKA OLYMPUS 75ED HS 平时主要用来培训,刀盘换成 Mythos one 的75mm钛合金,机器拿到手后我测试了3次,不论怎么轻微的触碰,刀盘外圈都非常非常均匀,完全无需做水平矫正,这点让我非常惊喜。

所以与传统通过螺纹上下调节不同, Eureka、Mythos one 固定的是上刀盘,通过杠杆水平升降下刀盘底座,来进行调磨的专利技术。

要注意的是,现在通过转钮调节刻度的磨豆机品牌非常多,但其原理还是通过一根杠杆+齿轮来转动上刀盘,仅仅为了让你调试更轻松,在原理上与你直接转上刀盘没有本质区别。

4.5 防结块性能强

可惜每台磨豆机都有缺点,比如我这台 EUREKA OLYMPUS 75ED HS 虽然专利刀盘调节做的非常水平,但防结块性能却不尽人意。

由于我们门店会使用长时间预浸泡的萃取方案,研磨设置会比正常浓缩再细一些,所以咖啡粉更容易发生结块现象, EUREKA、Mythos one、Mazzer、Mahlkonig 等一线常见磨豆机都有用过,一圈下来没想到,防结块技术做的最好的还是 Fiorenzato 。

对于意式来说,我非常在意研磨会不会结块,因为它会极大影响你的出品标准差。

简单来说,结块是由中间较大颗粒的粗粉,外圈包裹着极细粉形成的粉块,如果不能及时将它们均匀分散开,当你填压后,结块部分的粉饼密度定会高于其他地方,使你的浓缩更容易出现通道效应。

所以相对于刀盘出厂时,是否足够水平而言,防结块能力强不强是我更为优先考虑的重点。(刀盘不水平大不了后期做矫正,但结块后期就不容易调整)

4.6 刀盘转速可调

已我目前的经验,刀盘转速快慢,对粒径的影响主要是在极细粉的比例上。

通常来说,转速越快极细粉比例越高,转速越慢极细粉比例越少。

同样道理,由于转速慢了,极细粉减少,所以浓缩的风味会更清晰,但是酸度同样也会有所提高。转速快了,极细粉增加,导致浓缩风味不够清晰聚焦,不过你可能会更容易抓到酸甜苦的平衡点。

所以萃取这件事没有绝对,我们还是要从萃取环境,来看待极细粉这件事:

对于手冲萃取而言,如果不是特意选择快流速的滤杯、滤纸,理论上极细粉是需要尽量避免的。那在意式的应用来看,在不使用预浸泡、变压萃取的条件下,极细粉依然是需要做一定控制的。

但倘若开放以上技术,极细粉就不需要太过担心,反而有一定量的极细粉参与萃取,往往能得到更好的结果。

4.7 称重功能

称重定量目前是少数高端磨豆机中才有的功能,不过我对称重这一功能倒不是特别在意,原因有两点:

- 也许是因为设置不熟的关系,至少目前我试用过的称重磨豆机,还是会有±0.3g以上的误差(±0.2g是我们运营时可允许的最大阈值)总体来说刀盘直径越大,电机转速越快,称重就越难精准,所以有时候,反而是那些小刀盘的称重磨豆机定量更准。

- 我在做浓缩时,习惯先用接粉器,把粉先混合一下,再进行布粉、填压等工序。

所以即使磨豆机有称重功能,用接粉器混合的这一工作步骤也少不了,反而回头还要再确认下出粉重量,所以称重这一功能对我意义不大。

4.8 加温功能

与冷冻研磨相反,加热后的豆子韧性更高,研磨后会让细粉变少,所以核心问题就是:加热后失去的这些细粉,是否可以通过整体更细一档的研磨来弥补?是否可以超越未加热前的平均萃取率?

以目前我用“低温料理机实验”的经验来说,如果加温低于60摄氏度,或加热时间太短(少于30分钟),可能都无法达到预期减少细粉的目标。(若能达到以上条件,是可以让研磨整体调细一大档的)

那回到日常运营中,我认为加热研磨会比较适合用在深烘焙的情况下,可以在一定程度上减少深烘豆在研磨时的极细粉产生。

但因为加热的时间和温度都有要求,所以日常运营时,同样的操作用在浅烘豆上,比较难达到前后一致的加热效果,萃取不足或不稳定的情况可能会更多一些。

写在最后

对于咖啡馆设备投资分配来说,磨豆机的预算比例一定是要优先于咖啡机的,如果研磨有问题,即便咖啡机萃取性能再强也无济于事。

当然若是足够了解磨豆机特性,加上动手能力够强的话,通过更换刀盘、水平矫正、改造出粉口、甚至更换变频电机,完全能达到更好的研磨效果,同时也能为你省下一笔不小的开支。

写了这么多,最后说下我对磨豆机性能的重要性排序吧:

平型刀盘 — 大刀盘 — 防结块能力 — 无极调节 — 水平研磨 — 转速调节 — 称重功能 — 加温功能

为什么水平研磨,这么重要的项目只排到第五位呢?因为无论是什么形态的平型刀盘,只要刀盘能拆下,我都有把握能矫正水平。

在此推荐2个好用的工具给大家,在公众号对话框输入(后台回复):【水平矫正工具】 包你事半功倍。

以上是我对于选择意式磨的观点,仅做抛砖引玉之用,希望对大家有帮助。

5. 磨豆机的调教

以下来自James的分享

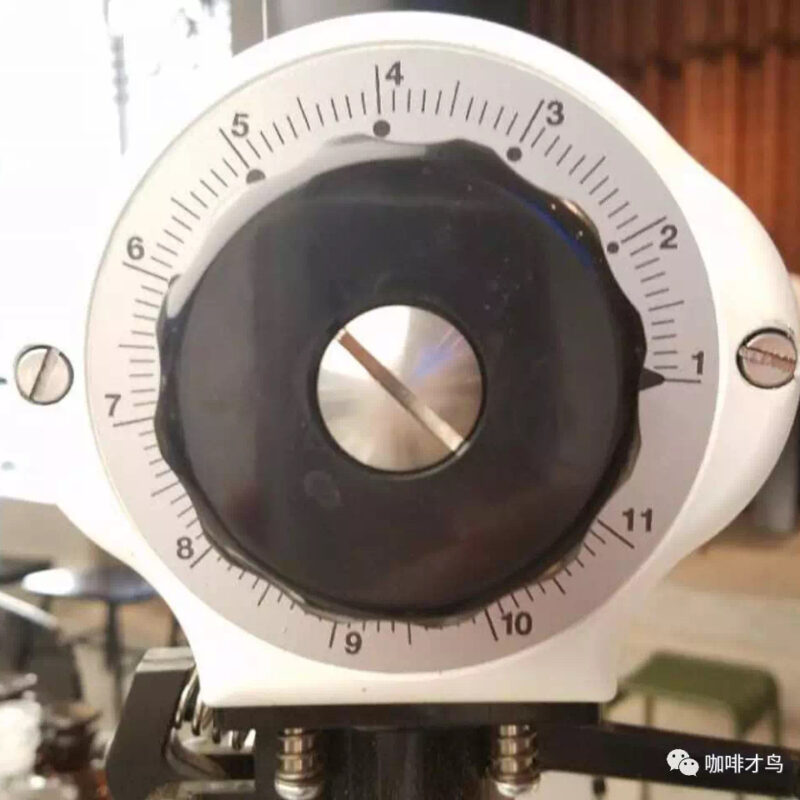

5.1 EK43 意式研磨刻度矫正

在我早期的文章中有提到,目前市面上的EK43有两种刀盘型号,一种为普通版本刀盘(研磨单品),另一种为土耳其版本刀盘(研磨意式)

这两种刀盘结构主要区别在b图与c图上的蓝色平面部分,扁平三角形面积越大,抛光颗粒效果就越好。

我想大多店家的EK43都是单品刀盘的版本,此型号的出厂默认刻度较粗,即便你调到1档(最细),对于意式咖啡而言依然无法使用,难道我们为了做SOE还要另外买一台土耳其版本吗?

当然不用.....

接下来我就教你通过简单的矫正,使单品版本的EK43达到意式的研磨标准。

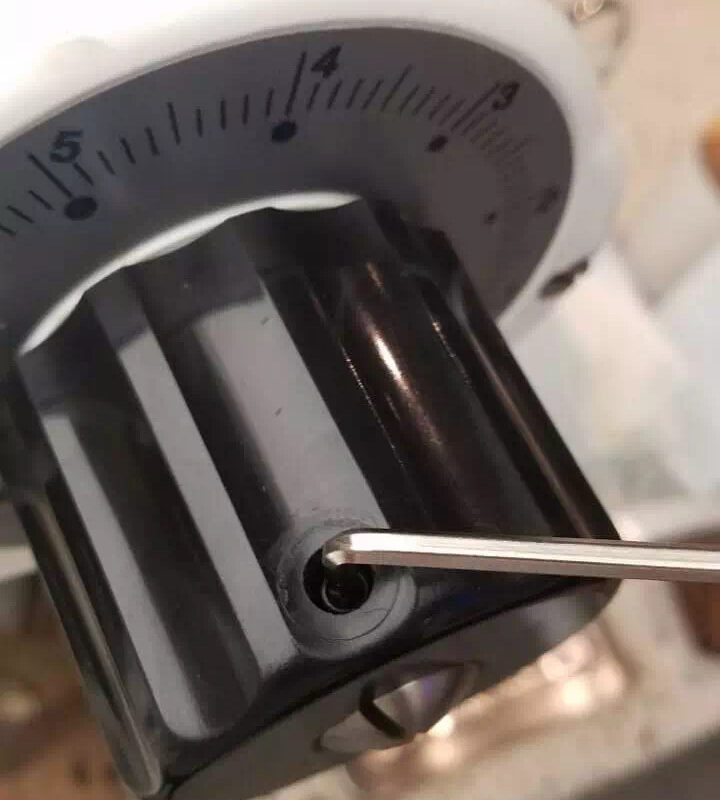

- 首先把刻度调整到1的位置

- 然后用内六角把刻度旋钮上的螺丝拧松(记得有2个螺丝哦)

- 磨豆机在开启的状态下,用一字螺丝刀或硬币,按顺时针方向,慢慢调小刀盘间隙,直到听见刀盘有轻微摩擦的声音后(间距太小了),再逆时针调粗一点点,尽量把间隙调到零界点,确认没有刀盘摩擦声后,即可关闭磨豆机。

- 最后记得用内六角锁死刻度旋钮上的螺丝,并检查在刻度1的状况下,没有刀盘摩擦声即矫正完成。

矫正后的刻度使用:

我平时使用EK43研磨SOE时,刻度范围在1.8-1.3这个区间内(根据烘焙程度不同、装粉量不同、设备不同,刻度会有一定变化)

而研磨单品咖啡时,个人习惯的刻度范围在8.5-7这个区间内(根据烘焙程度不同、冲泡手法不同,刻度会有一定变化)

日常使用中的疑问:

为什么刻度参数会不准?

如果你把刻度旋钮取下时会发现,其实EK43的刀盘间距是通过中间这根金属螺纹杆来调节的,而刻度旋钮只是固定该杆之用,随着长时间的使用,刻度必然会发生改变,所以转盘上的数字也只是给你一个参考而已,每隔一段时间去矫正一下刀盘间距还是非常有必要的。

为什么机器启动时有噪音?

另外EK43在使用时除了在下粉口的那根“除静电杆”会被你拍断之外,打开磨盘后,中间这块,链接转动轴的金属“卡销”也是损耗件,如果你每次启动磨豆机时都有异响,可以拆开检查下是不是这块“卡销”断了

为什么刀盘清洁后反而研磨不均匀了?

如果你有拆开EK清洁刀盘的习惯,切记要把面板两边螺丝完全锁紧,并再次矫正刀盘间隙。若螺丝未锁紧,刀盘在研磨时会有倾斜的情况,无法做到水平研磨,最终导致研磨颗粒极其不均匀,并且在某些刻度上会有刀盘互相碰撞磨损的风险。

最后分享Matt的高阶段EK43刀盘角度修正方法:

- 先用可擦白板笔在刀盘周围做出标记。

- 然后故意调整至刀盘轻微摩擦。

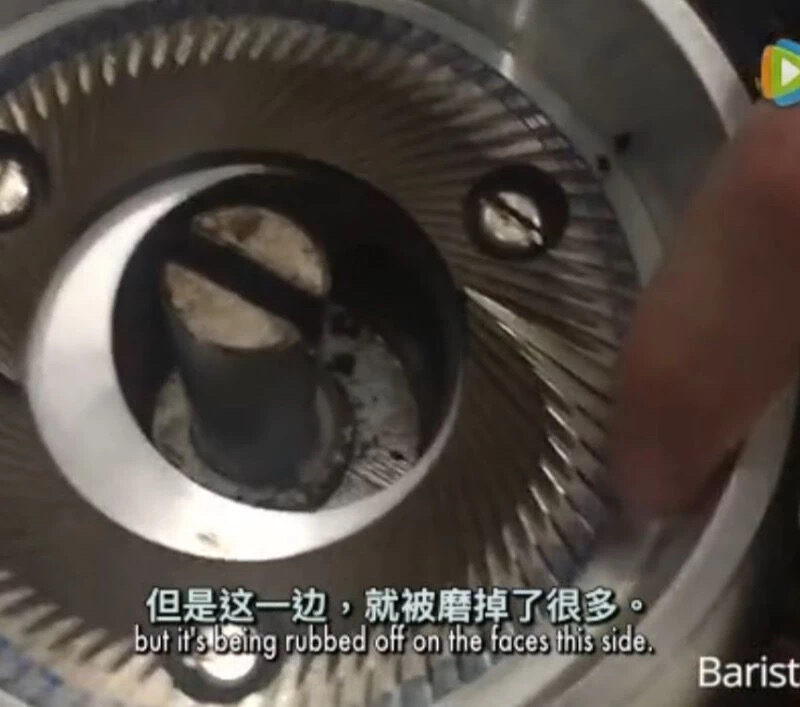

- 再拆开观察刀盘上的白板笔标记,检查是否有不均匀的擦除痕迹(被刀盘摩擦掉了)

- 拆开外刀盘底座,在磨损痕迹的对角处垫上纸片,装回机器再测试.....

- 直到刀盘摩擦后,标记没有不均匀的状态即调试完成。

以下来自James的分享:

推荐两个我经常使用的水平矫正工具,包你事半功倍:

- 在做刀盘高低水平矫正时,不要垫锡纸,可以在某宝找 ”西德不锈钢垫片” 在规格上买 “0.02、0.03、0.04” 这三种就行了,这种垫片属于高精密间隙垫片,是专门做电机设备调整的,耐高温、不会变形、厚度可选,比锡纸好用太多太多。

- 另外经常有朋友头疼,担心因每颗螺丝上紧时的力度不同,刀盘水平度会有区别,要解决这个问题,你只需买一把 “预置式可调扭力批” 即可完美统一上每一颗螺丝的力量,最后记得买扭力范围 “1-6N.m” ,扭力大了螺丝会拧滑掉哟。

以下来自James的分享以下来自James的分享

5.2 EK43 刀盘水平矫正方法

就如 Sctto Rao 所述,虽然现在EK43成为越来越多店家的标配,但其实却鲜少有咖啡师真正到喝过完美矫正刀盘后的EK43(中间省略一连串对EK43的吐槽)那会是一种绝妙的体验。

所以本期想为大家介绍能让EK43达到更好的粒径分布的方式----水平矫正。

前段时间我又特地去学院加了个班,对两个刀盘又重新做了回矫正,因之前有少许经验,总共花了45分钟就完成了(前后刀盘共垫了4片锡纸)

OK,现在就把这个水平矫正的方法分享给大家,赶紧唤醒你家的磨王吧~

下面是Matt的完整视频,非常感谢视频的制作者 麦隆重庆小分队 与 lechooo 对我们的无私分享

https://www.bilibili.com/video/av19341387/?redirectFrom=h5

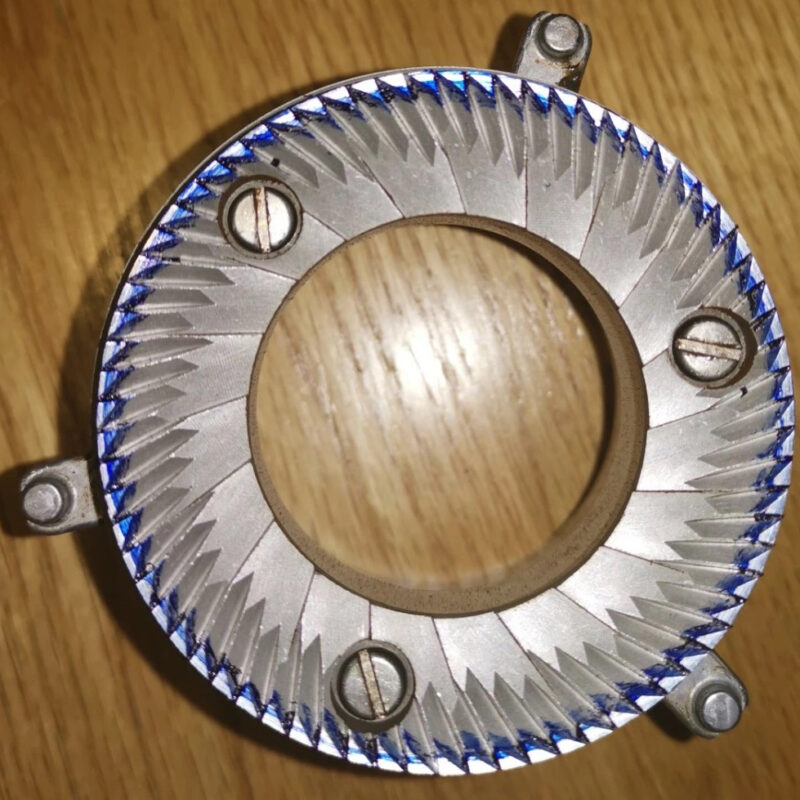

矫正后刀盘

用马克笔(白板笔)在后刀盘最外侧画一个圈,然后选定一个位置标上记号,便于装回刀盘时不会错位

装回刀盘后刻度调到最细,使之轻微打到刀盘

再次拆开磨豆机,看看下刀盘画圈的部分哪一边被打磨掉了,被打磨掉的地方说明此处刀盘较高,故需要在未打磨到的刀盘下面垫锡纸

把对折的锡纸贴在需要垫高部分的最外测(你把刀盘反过来看下就知道为什么了)

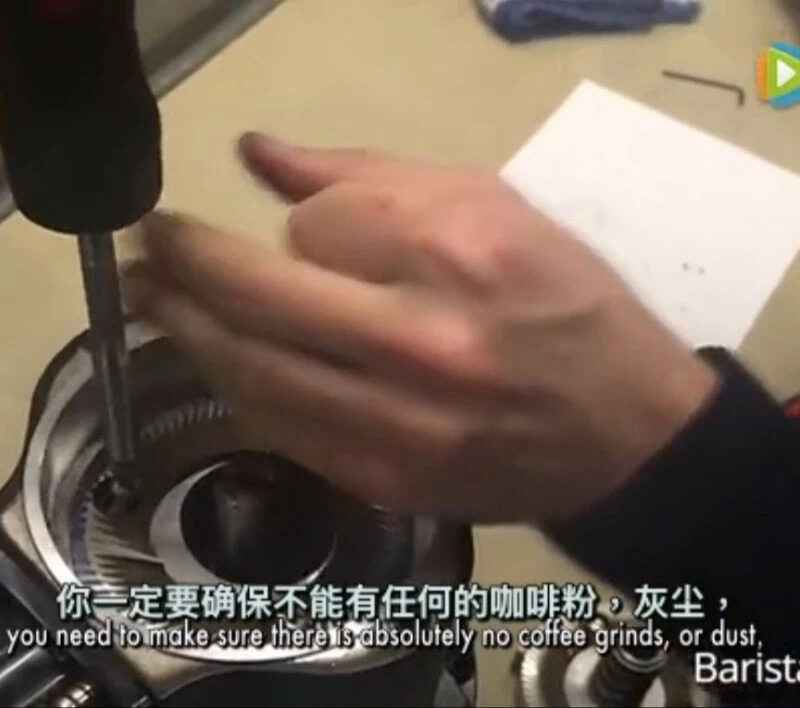

装回刀盘时记得对准之前做的标记,注意刀盘底部不能有任何咖啡粉和灰尘等杂物

哪里没打到哪里就垫锡纸,直到外圈平面切口部分完全看不到马克笔痕迹为止

矫正前刀盘

前刀盘一样用马克笔画圈后装回打磨,垫锡纸时只需松开刀盘上三颗螺丝后,把锡纸塞进去即可(注意不要塞的太里面)然后重复上面的动作,一样哪里没打到哪里垫锡纸,直到外圈平面切口部分完全看不到马克笔痕迹为止

水平矫正心得

视频中的锡纸指的就是厨房用的烧烤锡纸

每次拆刀盘的时候切记拔掉电源

研磨刻度需先调整到能打刀盘的状态(可参考我之前的文章)

打磨掉的笔记是指刀盘最外侧的平面切口部分

外侧刀盘平面切口部分,只要不是严重损坏,对研磨不会有影响

刀盘侧边做标记很重要

等马克笔字迹干后再启动磨豆机

整个用时至少30分钟

当刀盘老化或更换新刀盘时,需重新做水平矫正

以下分享来自James

5.3 意式磨豆机刀盘矫正方法

有比赛经验的咖啡师们都会知道,即使同一品牌的磨豆机,每一台出来的浓缩风味都有差别(我就见过两台新磨,在浓缩评分表上每一项都至少相差1分)

归根结底并不是磨豆机电机、刀盘等质量有瑕疵,而是厂家在设计并安装该磨豆机刀盘时用心与否罢了。

故只要是平型刀盘的磨豆机,在基本的研磨原理上都是通用的,即刀盘越是水平,粒径分布越是均匀,所以无论是EK43也好,意式磨豆机也好,我们都可以采用一些方法,让原本出厂刀盘不水平的磨豆机,重新矫正到更合理的位置上。

若你是CBC选手,又正巧关注我的话,那这篇文章可以参考下。

矫正意式磨下刀盘

我学院有4台磨豆机,其中一台是Fiorenzato 83E,个人非常喜欢这台磨,是目前我认为在同规格意式磨中,性价比超高的机型,这次就先拿它做示范了。

首先拆掉下刀盘,用刷子清洁后,再用吸尘器吧内部粉渣清洁干净,最后给螺旋口上硅油(方便之后的频繁拆装)

记得先用马克笔标记下打刀盘的位置以免安装时转过头(我这台是3.3左右)下刀盘用马克笔做好笔记后装回开始测试。

Fiorenzato 83E是有触动开关保护的,所以你可以先按下双倍定量键,然后再按住触动开关,最后慢慢的转动调细刀盘,直到轻微打到为止。

再次拆开后发现,我这台磨的下刀盘出厂矫正就已经相当完美,故无需再矫正,清理干净即可。

矫正意式磨上刀盘

接下来是矫正上刀盘,画圈打磨后再拆开,你会发现除了刀盘下部分有接触到外,其他三面都未碰到,所以你要在这三个残有笔记的地方垫锡纸。

按照哪里没打到哪里垫锡纸的原则,从三面倾斜矫正到完全水平,总共花了我1个小时,垫了7片锡纸才得到上面这个状态

意式磨水平矫正心得

此方式仅适用于平型刀盘做水平矫正

某些启动研磨开关后无法固定上刀盘的机型不适用

拆装时一定要用润滑硅油

若有条件可使用百分表代替马克笔做矫正测量

之前在EK43水平矫正文章中,有同好指出此方法不够科学,确实我也有同样的观点,但无可非议的是,在没有更好解决方案情况下,Matt的马克笔矫正法是目前唯一快捷且实用的方案。

我之前也见过一款刀盘水平矫正的手持仪器视频,原理跟百分表一样(不需要笨重的表座)可惜国内并没有售卖,在此呼吁有其他大神若能有更完美的方案,烦请不吝赐教,我非常乐意帮你一起推广。

6. 其他萃取因素

6.1 预留空间headspace

预留顶部空间的特点

- 粉饼需一定压力缓冲空间

- 不同烘焙程度粉饼体积不同

- 不同磨豆机粉饼体积不同

- 粉碗高度决定粉饼缓冲空间大小

- 填压轻重可适当调节粉饼空间大小

- 把手锁上角度不同,缓冲空间也不同

预留空间的影响 - 正常的粉量萃取,预留了充足的预留空间headspace,因此能实现较好的萃取

- 较大粉量萃取,容易导致没有预留空间headspace,会容易萃取不足

6.2 粉量对萃取的影响

- 装粉量少:需要更细研磨、粉饼阻力不均匀、萃取通道几率大;

- 装粉量多:需要更粗研磨、较少或没有预留空间、萃取不均几率大;

- 因此,需要选择合适粉量的粉碗:

- 18g粉碗装17~19g

- 20g粉碗装19~21g

- 22g粉碗装21~23g

6.3 粉碗

粉碗的结构造型:

- 粉碗孔径均匀师均匀萃取的前提

- 粉碗开孔数越多,浓缩流速越快

- 粉碗周边孔越多,越容易出通道

- 粉碗高度决定粉饼密度结构

- 不同品牌粉碗萃取性能不同

- IMS:由于有弧度,所以下水萃取慢,萃取效率低

- VST:萃取效率高

常用粉碗介绍:

- IMS B702TH28.5M

- 序号说明

- B70,指外径70

- H28.5,指高28.5,即20g粉碗

- M,指中偏低萃取的粉碗

- 属于平底粉碗

- 开孔数641个

- 侧面弧形

- 低萃取率型号(M)

- 装粉量18~20g

- 序号说明

- IMS B702TCH26E

- 序号说明

- B70,指外径70

- H26,指高26,即18g粉碗

- E,指高萃取率

- 属于弧形粉碗

- 开孔数715个

- 侧面直桶

- 高萃取率型号(E)

- 装粉量18~20g

- 序号说明

- VST 20g

- 平底粉碗

- 开孔数727个

- 侧面直桶

- 高萃取率型号

- 装粉量18~20g

6.4 粉锤

粉锤的造型有:

- C-Flat:C底

- Flat:平底

- Ripple:平底同心圆

- C-Ripple:C底同心圆

- Euro Curve:欧弧

- American Curve:美弧

底座直径越贴合粉碗,萃取一致性越好。

欧弧的萃取率偏低,但标准差也小,更稳定;一般推荐使用平底、欧弧。

备注:

高萃取率系统:针对于浅烘豆,粉碗IMS B702TCH26.5E+平底粉锤+低出水量70g

低萃取率系统:针对于深烘豆,粉碗IMS B702TH26.5M+欧弧粉锤+高出水量140g

7. 意式咖啡萃取进阶

7.1 预浸泡

预浸泡指,在正式压力冲煮前,先用少量热水进行低压浸润咖啡粉的过程。

预浸泡的作用是:

- 使粉有时间进行排气;

- 减少极细粉下沉速度;

- 缓解粉饼上下萃取差;

- 增加热平衡萃取时间。

预浸泡达到的效果是:

- 更细的研磨程度;

- 更高的萃取效率;

- 更长的萃取时间;

- 一定程度缓解通道。

电磁阀式预浸泡设计(伪预浸泡):

- 电磁阀开关做预浸泡,相当于开关2次;

- 数控咖啡机早期的预浸泡设计;

- 通过开关电磁阀进行预浸泡;

- 但因不是连续性的萃取过程;

- 实际对萃取效果有一定影响。

E61式预浸泡设计(基础预浸泡):

- 自来水压做预浸泡;

- 以帮浦作为萃取动力,最早期的预浸泡结构;

- 当把萃取开关提至中档位时,开启电磁阀(自来水压);

- 当粉饼并浸透后,开启萃取开关(帮浦启动);

- 帮浦加压到9bar进行正式萃取。

7.2 意式咖啡的金杯萃取

金杯萃取的范围是:萃取率18%~22%;Esp的浓度为8%~11%

第一阶段萃取的是小分子芳香物(尖酸、咸味);

第二阶段萃取的是大分子芳香物(酸甜平衡、甜味);

第三阶的萃取的是木质、焦味(涩味、苦味)。

7.3 意式咖啡的养豆和醒豆

养豆-咖啡烘焙完成后,经密封包装后的储存时间;

- 单品咖啡最少的养豆时间,烘焙完3天;

- 意式咖啡最少的养豆时间,烘焙完9天;

- 养豆时间不足,容易出现烘烤味,严重时会有麻舌的触感;萃取流速也会不稳定。

醒豆-咖啡包装拆开后,咖啡豆暴露在新鲜空气中的时间; - 浅烘意式醒豆时间(2小时左右到达顶峰)

- 深烘意式醒豆时间(4小时左右到达顶峰)

- 醒豆时间不足,风味展现不完全,且萃取流速不稳定