书本概述

基本概况

作者: [英] 威尔·贡培兹

出版社: 广西师范大学出版社

副标题:一个未完成的故事

原作名:What Are You Looking At?: 150 Years of Modern Art in the Blink of an Eye

译者:王烁 / 王同乐

ISBN:9787549586646

豆瓣读书 2017年十大高分图书

★ 要掌握现代艺术的游戏规则,你需要知道些什么?——涵括近百位艺术家及其代表作,梳理二十多个现代艺术流派的渊源流变,勾勒现代艺术的发展历程。这一百五十年来艺术究竟发生了什么?为什么到了今天,一件看似五岁小孩也能捣鼓出来的东西,居然会是艺术史上的旷世之作?

★ 这是艺术吗?这必须是艺术!——马列维奇的黑色正方形,蒙德里安的彩色格子,杜尚的小便池……艺术不再必须与美有关,它更多地关乎理念。那些光怪陆离、五花八门的艺术流派,在揭开了其中的奥秘之后,实际上简单得惊人,但又绝妙乃至伟大。

★ 一位资深艺术评论人的“单口相声”,现代艺术也可以这样有趣生动——没有抽象的概念,没有拗口的术语,用轻松幽默的方式,讲述现代艺术的故事。

全书下载

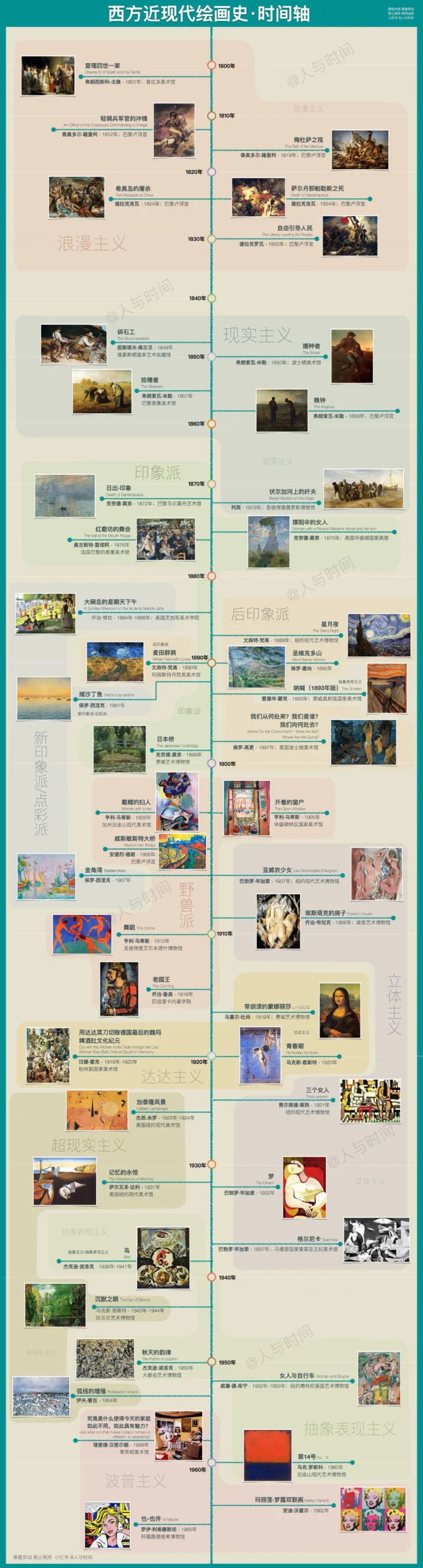

西方近现代绘画史

前印象派

浪漫主义

:::info

浪漫主义的本质在于其将艺术家情感的自由表达放在首位。

浪漫主义画派以肯定、颂扬人的精神价值,争取个性解放和人权为思想原则。在绘画上主张有个性、有特征的描绘和情感的表达。构图变化丰富,色彩对比强烈,笔触奔放流畅,使画面具有强烈的感情色彩和激动人心的艺术魅力。

技法上,它重视色彩而非线描,线描是经由明确的轮廓线获得形态的把握,是新古典主义的作法,浪漫主义则彻底追求诉诸感觉的大块面色彩效果,有时甚而也尝试把笔触原原本本留在画面上的这样的奔放表现,可以说其画面上的构成,喜欢多动态的动感表现,是浪漫主义的特征之一。

:::

- 《梅杜萨之筏》(The Raft of the Medusa),奥多尔·籍里柯,1819

- 《自由引导人民》(La Liberté guidant le peuple),欧仁·德拉克罗瓦,1830

- 《雨、蒸汽和速度》,J. M. W. 特纳,1844

现实主义

:::info

写实主义是十九世纪中后期的艺术运动,它试图以对当代生活无偏见的观察为基础,客观的表现外部世界。写实主义是自觉的民主主义,这主要体现在对题材、观众行为和社会阶层的表现上,而这些内容在此之前都被崇高艺术认为毫无表现价值。

:::

- 《世界的起源》(The origin of the world),古斯塔夫·库尔贝,1866

印象主义的奠基

- 《喝苦艾酒的人》,爱德华·马奈,1859

- 《草地上的午餐》,爱德华·马奈,1863

- 《奥林匹亚》,爱德华·马奈,1863

印象派

:::info

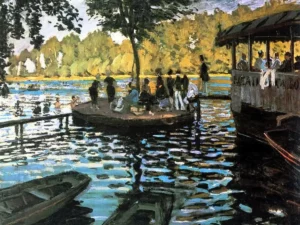

印象派画作常见的特色是笔触未经修饰而显见,构图宽广无边,尤其着重于光影的改变、对时间的印象,并以生活中的平凡事物做为描绘对象。

印象派画家肩负起了重新研究光与色彩之关系的历史任务。他们不再依据传统的法则和教条,在受到巴比松画派和英国风景画家户外写生的启迪后,他们大胆地走出画室,面对自然进行写生创作。他们在室外写生后很少回画室再整理,让作品保持室外写生的生动性。

:::

- 《威斯敏斯特大桥下的泰晤士河》,克劳德·莫奈,1871

- 《日出·印象》,克劳德·莫奈,1872

- 《现代奥林匹亚》,保罗·塞尚,1874

- 《白霜,通往埃纳里的老路》,米耶·毕沙罗,1873

- 《青蛙塘》,克劳德·莫奈,1869

- 《青蛙塘》,奥古斯特·雷诺阿,1869

- 《舞蹈课》,埃德加·德加,1874

- 《赛马场上的马车》,埃德加·德加,1872

后印象派

:::info

后印象派将形式主义发挥到极致,不拘泥在任何题材和内容。在艺术表现上,后印象派更加强调构成关系,认为艺术不需追求写实与准确性,而是使用作者的主观情感去改造客观物像,表现出“主观化的客观”。他们在尊重印象派光影写实描绘的同时,不是片面追求光影的变化,而是侧重于表现物质的具体性、稳定性和内在结构。

:::

梵高与表现主义

- 《吃土豆的人》,文森特·梵高,1885

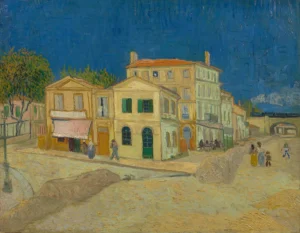

- 《黄房子》,文森特·梵高,1888

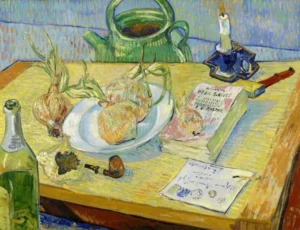

- 《一盘洋葱》,文森特·梵高,1889

- 《播种者》,文森特·梵高,1888

- 《夜间咖啡馆》,文森特·梵高,1888

- 《向日葵》,文森特·梵高,1888

- 《罗纳河上的星夜》,文森特·梵高,1888

- 《寝室》,文森特·梵高,1888

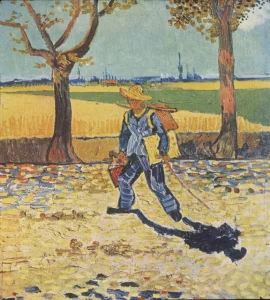

- 《去往塔拉斯孔路上的画家》,文森特·梵高,1888

:::info

表现主义的延伸

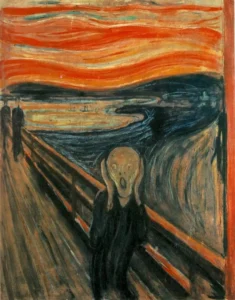

- 《呐喊》,爱德华·蒙克,1893

- 《教皇英诺森十世肖像》,弗朗西斯·培根,1953

- 《向梵高致敬》,弗朗西斯·培根,1960

:::

高更和象征主义

- 《布道后的幻想(雅阁与天使搏斗)》,保罗·高更,1888

- 《你为何生气》,保罗·高更,1896

修拉的点彩画派

- 《阿尼艾尔的浴场》,乔治·修拉,1884

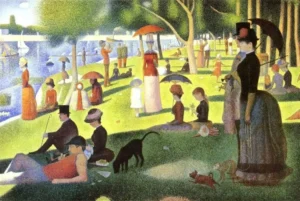

- 《大碗岛的星期天下午》,乔治·修拉,1886

塞尚:吾人之父(现代艺术)

- 《有苹果和桃子的静物》,保罗·塞尚,1905

- 《圣维克多山》,保罗·塞尚,1887

原始主义、野兽派

:::info

以马蒂斯为首的野兽主义画家在继承传统绘画的基础上,从主观情感的需要出发,运用强烈对比的纯色和平面的表现方法作画,彻底推翻了色彩作为绘画装饰物的固有观点,真正确立了色彩在绘画中不可替代的独特地位。

:::

- 《吻》,古斯塔夫·克利姆特,1909

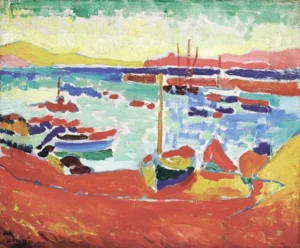

- 《科利乌尔港的船》,安德烈·德兰,1905

- 《布吉瓦尔的餐馆》,莫里斯·德·弗拉芒克,1905

- 《戴帽子的妇女》,亨利·马蒂斯,1905

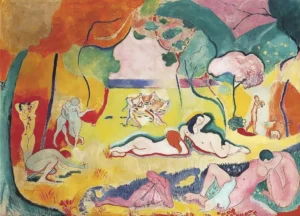

- 《生之欢乐》,亨利·马蒂斯,1906

- 《格特鲁德·斯泰因肖像》,巴勃罗·毕加索,1906

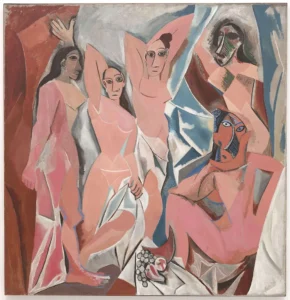

- 《亚维农少女》,巴勃罗·毕加索,1907

- 《饿狮猛扑羚羊》,亨利·卢梭,1905

:::info

原始主义的雕塑

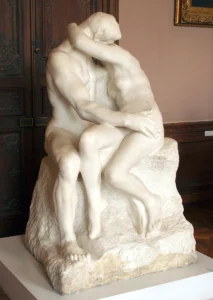

- 《吻》,奥古斯特·罗丹,1882

- 《吻》,奥斯坦丁·布朗库西,1908

- 《沉睡的缪斯》,奥斯坦丁·布朗库西,1910

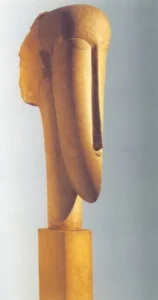

- 《头》,阿梅代奥·莫迪利亚尼,1912

- 《行走的人1》,阿尔伯托·贾科梅蒂,1960

- 《勺型女人》,阿尔伯托·贾科梅蒂,1927

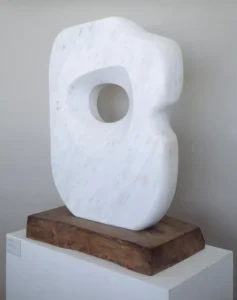

- 《穿孔之形》,芭芭拉·赫普沃斯,1964

- 《海洋生物》,芭芭拉·赫普沃斯,1946

- 《单一的形式》,芭芭拉·赫普沃斯,1961

:::

立体主义

:::info

摒弃了对画面协调性上的过分关注,主要以冲突和扭曲的画面来形成一种图像语言,与不强调寓意和内容的后期印象派和野兽派作品截然相反的是,这一流派的作品通常都有着比较深的隐喻或比喻性说法,加上其独特的构图形式,因此被称为:“立体派”。

:::

- 《埃斯塔克的房子》,乔治·布拉克,1908

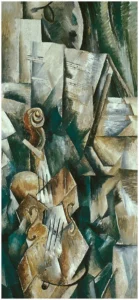

- 《小提琴与调色板》,乔治·布拉克,1909

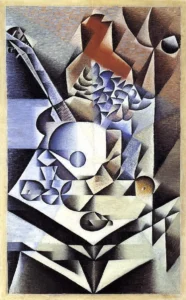

- 《静物花卉》,胡安·格里斯,1912

- 《我的美人》,巴勃罗·毕加索,1912

- 《有藤椅的静物》,巴勃罗·毕加索,1912

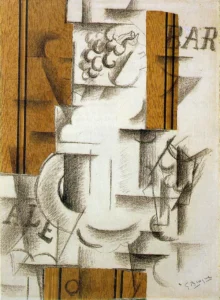

- 《水果盘与玻璃杯》,乔治·布拉克,1912

- 《吉他》,巴勃罗·毕加索,1912

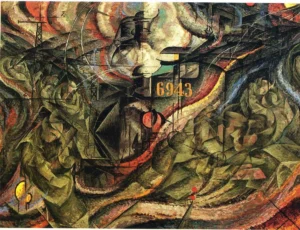

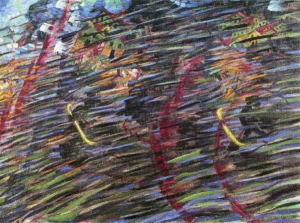

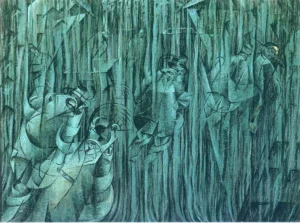

未来主义

:::info

未来派全盘否定传统文艺的价值,认为人类的文化遗产和现存的文化都是腐朽、僵死,与现时代的精神不相容的。他们的口号是“摒弃一切博物馆、图书馆和学院”,反对一切模仿的形式,反抗和谐和趣味高雅,否定艺术批评的作用。未来派的美学主张与表现主义、立体主义有相同的地方,只是他们特别强调表现运动和力量,口号更激烈,纲领更明确,虚无主义的色彩更浓郁。

:::

- 《拴着皮带的狗的动态》,贾科莫·巴拉,1912

- 《空间中连续的唯一形体》,翁贝托·薄丘尼,1913

- 《心境Ⅰ告别》,翁贝托·薄丘尼,1911

- 《心境Ⅱ离开的人》,翁贝托·薄丘尼,1911

- 《心境Ⅲ留下的人》,翁贝托·薄丘尼,1911

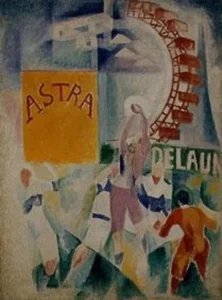

- 《加迪夫队》,罗伯特·德劳内,1913

- 《凿岩机》,雅各·爱泼斯坦,1913

康定斯基/俄耳甫斯主义

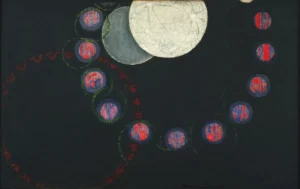

弗朗齐歇克·库普卡(1871—1957)是巴黎立 体—未来主义运动中的一员,阿波利奈尔称这一运动为俄耳甫斯主义。1910年,他开始创作超出人们日常理解的油画。这些作品色彩丰富,对所画对象没有任何提示。除了艺术家本人和他的亲密朋友,这些画对外人而言,只是一些难以名状的形状。

- 《第一步》,弗朗齐歇克·库普卡,1910

- 《共时的圆盘》,罗伯特·德劳内,1912

康定斯基

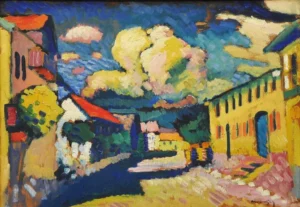

- 《慕尼黑-普拉内格1》,瓦西里·康定斯基,1901

- 《穆尔瑙,乡村道路》,瓦西里·康定斯基,1908

- 《科黑尔,笔直的路》,瓦西里·康定斯基,1909

- 《即兴4》,瓦西里·康定斯基,1909

康定斯基用来暗指其音乐内涵。艺术家意在通过这些“即兴创作”创造出一种视觉“音景”:可以让观者听到色彩“内在之声”的油画。

- 《印象3(音乐会)》,瓦西里·康定斯基,1911

- 《带圆的画》,瓦西里·康定斯基,1911

- 《作曲4》,瓦西里·康定斯基,1911

- 《作曲7》,瓦西里·康定斯基,1913

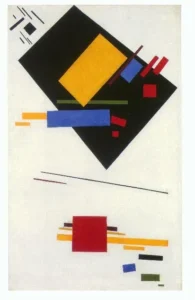

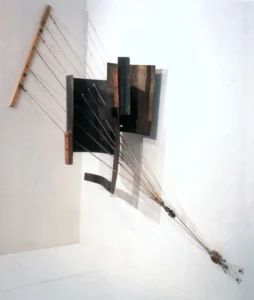

至上主义/构成主义

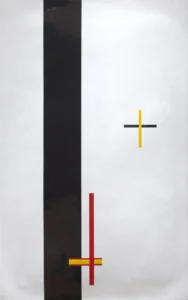

至上主义,它是一种纯粹抽象的形式,一种彻底非描述性的绘画风格。马列维奇的至上主义画作,由画在白色背景上的二维几何形状构成,这些几何形状要么只有一个,要么分散布置。每个正方形、长方形、三角形或圆形填充以黑、红、黄或蓝(偶尔还有绿)色的颜料。这位艺术家说,他将所有通向已知世界的视觉线索都去掉了,这样观众就可以享受“非客观的体验......纯粹感觉的至高无上”。

- 《黑色正方形》,卡济米尔·马列维奇,1915

- 《至上主义》,卡济米尔·马列维奇,1915

- 《角落的反浮雕》,弗拉基米尔·塔特林,1915

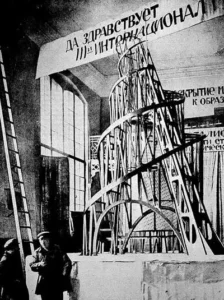

- 《第三国际的纪念塔》,弗拉基米尔·塔特林,1919

- 《纯红、纯蓝和纯黄》,亚历山大·罗琴科,1921

- 《以红楔攻打白军》,埃尔·利西茨基,1919

新造型主义:网格

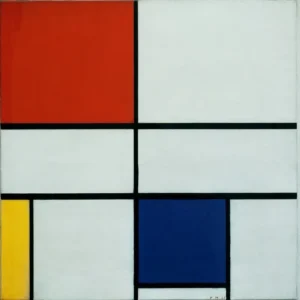

新造型主义的目的是为了帮助整个社会以一种和谐优先于个性的全新姿态重新开始。他的目标是“以造型的方式表现万物之共性,而非它们与众不同的部分”。

为了达到这一结果,必须将艺术减至最基本的要素:色彩、形状、线条和空间。 然后,为了进一步简化事物,他将以最纯粹的形式呈现这些基本要素:颜色仅限于三原色(红、蓝和黄);有两种几何形状供选择——正方形和长方形;只能用黑色的水平线或垂直线。绝对没有立体感。

- 《构成C(第3号),红黄蓝》,皮埃特·蒙特里安,1935

蒙特里安

- 《夜树,红树》,皮埃特·蒙特里安,1908

- 《灰色的树》,皮埃特·蒙特里安,1912

- 《开花的苹果树》,皮埃特·蒙特里安,1912

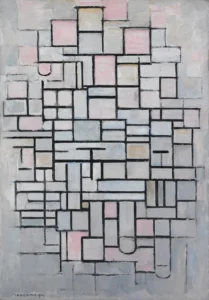

- 《画面2/构成7》,皮埃特·蒙特里安,1913

- 《构成6》,皮埃特·蒙特里安,1914

包豪斯

包豪斯诞生于1919年。格罗佩斯宣称,它将 成为一所“运用现代理念的艺术教育重镇”,把“艺术学院的理论课程”和“手工艺学校的实践课程”相 结合,为“有天赋的学生”提供“综合性的课程体系”。他拒绝德国工艺同盟那套工业化大规模生产的政策,视其为对个体的泯灭:他认为,正是这种态度导致了战争的爆发。

“不存在专业艺术这种东西......艺术家是地位显要的手艺人而已。让我们消除树立在手工艺者和艺术家之间的傲慢的屏障!让我们......共同建造属于未来的建筑。它将把建筑、雕塑和绘画融进一种形式中。”这是对瓦格纳“整体艺术品”的回应:所有艺术形式水乳交融,成就一个辉煌的、肯定生活的实体。

- 法古斯工厂,沃尔特·格罗佩斯,阿道夫·梅耶,1911-1913

- 银质茶具,玛丽安·布兰德,1924

- 华根菲尔德台灯,威尔赫姆·华根菲尔德,卡尔·朱克,1924

- 《电话图EM1》,莫霍利·纳吉,1923

- 嵌套桌组,约瑟夫·亚伯斯,1927

- 瓦西里椅,马塞尔·布劳耶

- 巴塞罗那椅,路德维希·密斯·凡德罗

达达主义

:::info

达达是兴起于“一战”期间的艺术运动。它首先出现于瑞士的苏黎世,继而在纽约、巴黎、柏林、科隆等许多城市涌现。达达主义更多地表现为思想态度的共识,而不是统一的风格,在诗歌、音乐与绘画中都有表现。在达达主义者眼里,战争是一场疯狂的集体屠杀。他们认为,这场巨大的灾难与崇尚强权的理性主义思维逻辑有关,只有通过反理性的、无政府的策略和唤醒人们内心直觉的方式才能拯救社会。因此,达达用虚无主义的态度表达对荒谬的感受。

:::

- 《第九时辰》,莫瑞吉奥·卡特兰,1999

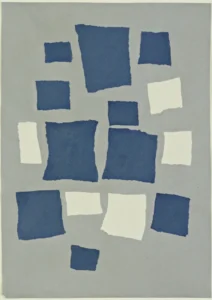

- 《根据随机法则排布的正方形的拼贴画》,让·阿尔普,1916-1917

- 《旋转》,库尔特·施维特斯,1919

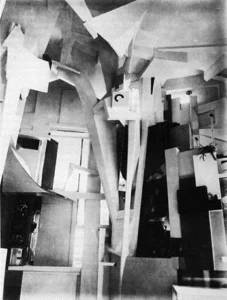

- 《梅尔兹堡》,库尔特·施维特斯,1933

- 《三个标准的终止》,马塞尔·杜尚,1913-1914

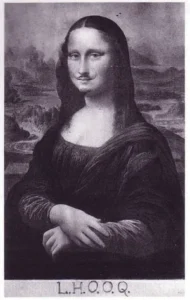

- 《L.H.O.O.Q》,马塞尔·杜尚,1919

- 《美丽的气息》,马塞尔·杜尚,1921